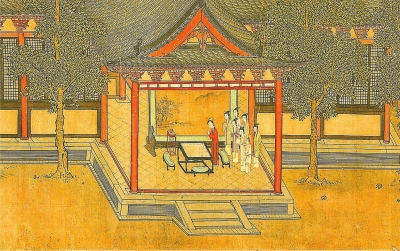

| 《七夕乞巧图卷》(局部),描绘宫廷中女性向织女星求智巧习俗的场景。 |

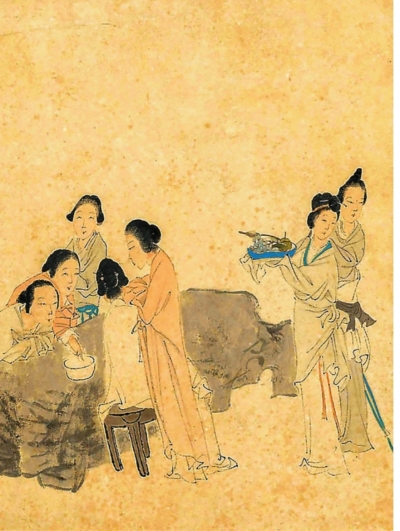

| 《乞巧图轴》(局部),清代任颐绘。 |

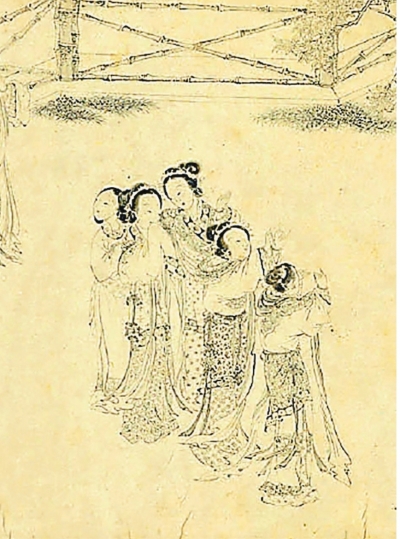

| 《乞巧图卷》(局部),明代仇英绘。 |

“天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星”,今天是一年一度的七夕节。七夕节是我国传统民俗节日,固定在每年农历的七月初七,但它在公历中的日期却非常不固定,可能在7月31日至8月30日中的任意一天。你知道吗?今年七夕节,本世纪最晚。

相传七夕节是牛郎织女相会的日期,好事者会藏于葡萄架下,想偷听牛郎织女相会时的“悄悄话”。天上的机密,凡间怎能窃听得到?无非是好奇罢了。七夕,是一个美好的词汇,蕴含着人们对美好生活的向往。

牛郎不是郎

织女本是星

牛郎织女的传说源远流长,早在三千年前的西周时期,先民就在《诗经·小雅·大东》中用拟人的手法描绘出来:“维天有汉,监亦有光。跂彼织女,终日七襄。虽则七襄,不成报章。睆彼牵牛,不以服箱。”周人很有意思,他们调侃说,不要看织女星如此奔忙,却终究织不出绚丽的锦缎。再看那颗闪亮的牵牛星啊,也徒有牛名,根本就拉不动车辆。这个时候还未嵌入爱情的元素。

到了汉代,这对星辰的故事,开始华丽转身变得凄美动人了。著名的《古诗十九首·迢迢牵牛星》深情咏叹“牵牛星”与“河汉女”“盈盈一水间,脉脉不得语”。但是这个时候,星星还是那颗星星,月亮还是那个月亮,他们与爱情的七夕还没有关联。

七夕相会的关键道具“鹊桥”,至少在东汉已有明确记载。东汉学者应劭在《风俗通义》中指出:织女星在七月初七这天应当渡过银河去和牵牛相会,是让喜鹊搭成桥梁才得以通过。相传到了七夕那天,所有喜鹊头顶的毛都会莫名脱落,就是因为它们曾被当作桥身承载过织女渡河。

大约在两晋南北朝时期,牛郎织女才从星辰神话传说步入七夕爱情故事中。南朝梁吴均《续齐谐记》记载了这样一个故事:七月初七这天,织女将要渡过银河去见牛郎,按照天界的律法所有随行的仙人都要返回天宫。有一同行者问一个叫武丁的人:“织女何事渡河?去当何还?”答曰:“织女暂诣牵牛,吾复三年当还。”第二天,这位名叫“武丁”的人就消失了。从此以后,就有了“织女嫁给牵牛”的传说。

宋朝的七夕节

可以放假一天

“七夕节”一词最早见于宋代。蔡絛曾经收藏了赵匡胤建隆元年(960)亲征北汉前赏赐给后宫的一份诏书,诏书的大致内容是“朕亲提六师,问罪上党……未有回日,今七夕节在近,钱三贯与娘娘充作剧钱,千五与皇后、七百与妗子,充节料。”(蔡絛《铁围山丛谈》)剧钱,指宋代宫廷或节日期间用于歌舞、杂耍、游戏等娱乐活动的专门费用。七夕节来临,官家还不忘赏赐宫中女眷过节费用。

《宋史》明确记载,宋朝在国家层面命令七夕放假一天,“……端午、三伏、七夕、授衣、重九、四立、春秋分及每旬假各一日。”“太平兴国三年七月,诏:七夕嘉辰,著于甲令。今之习俗,多用六日,非旧制也,宜复用七日。且名为七夕而用六,不知自何时以然。唐世无此说,必出于五代耳。”(洪迈《容斋随笔》)

宋代初年,民间流行在七月初六过“七夕”节,官方认为这是五代时期形成的“陋习”,不符合唐朝的礼制和名称本义。宋太宗在太平兴国三年(978)七月初二,专门颁布《改用七日为七夕节诏》,试图纠正民间习俗。诏书明确指出,朝廷的法令明确规定七夕节是七月初七。

乞巧是七夕盛大而隆重的活动,从下午三到五点,满城的孩童和女子,无论穷人还是富户,全都穿上了新做的衣裳。晚上,家家户户会在庭院里洒水清扫,然后在打扫干净的院子里摆设好祭桌和席垫,他们还在案上先铺楝叶再撒香粉再摆好美酒、丰盛的饭菜以及时令的新鲜水果。人们以此来祈祷牛郎星和织女星给予福佑。大家都说此二星神将在今晚相会。熬夜守候的人,心怀虔诚和祈愿。

男孩乞巧重文思

女孩乞巧重女红

梁朝学者宗懔《荆楚岁时记》载七夕乞巧习俗:“是夕,妇人结彩缕,穿七孔针,或以金、银、鍮石为针,陈瓜果于庭中以乞巧。有喜子网于瓜上,则以为符应。”这段文献清晰地描绘了梁朝时代江南女子七夕“乞巧”仪式的核心环节:穿针、摆果、验蛛兆。女子们通过挑战穿针引线的技巧,并观察蛛网是否形成圆满的形状,来占卜自己是否得到了织女的眷顾,变得心灵手巧。

在宋代,七月初六或者初七之夜,富贵之家多于庭院扎彩楼,名曰“乞巧楼”。大型的“乞巧楼”用竹、木、麻秆搭棚架,再用五彩纸帛精心装饰成层叠的楼阁或仙宫,在上面绘制或者放置牛郎织女及其神仙侍从的群像。这种棚子规模大,装饰华丽。

简易版的“乞巧楼”直接符号化,仅用一根木杆和剪纸做成一座“鹊桥”,桥上中间放牛郎织女像,两边放神仙随从像。“乞巧楼”中“铺陈磨喝乐、花瓜、酒炙、笔砚、针线,或儿童裁诗,女郎呈巧。”众人焚香列拜,谓之“乞巧”。

男孩重文思,女孩重女红。七夕节当晚,男孩子们各自将自己的毛笔、砚台、纸张、墨锭,放置在供奉牵牛星的祭位前面。他们会在纸上恭敬地写上自己的名字,乞求聪明灵慧。女孩子们则把自己的针线盒,或装有针线工具的箱子,放置在供奉织女星的祭位前面。她们同样会在纸上写着自己的名字,乞求心灵手巧。

七夕,一直也是文人词客感怀吟咏的焦点,他们用生花妙笔,以牛郎织女离合之情为主题,谱就无数叹咏星桥相会的动人词章。

据《北京青年报》报道