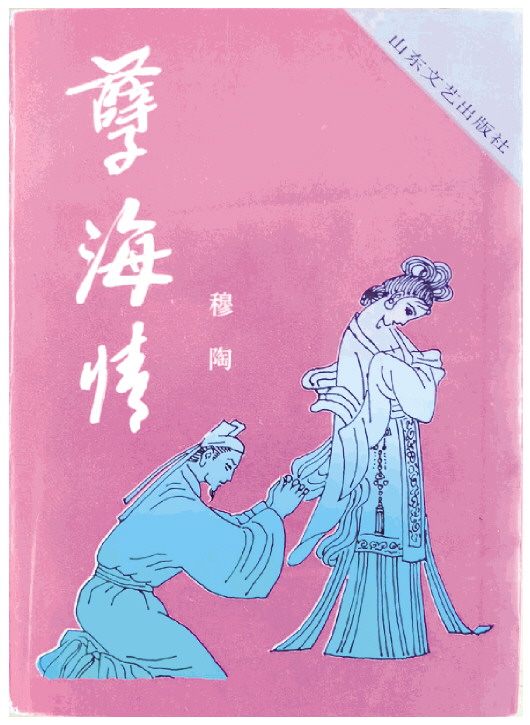

穆陶著作《孽海情》

继《红颜怨》之后,穆陶的第二部长篇小说《孽海情》出版,与《红颜怨》可谓姊妹篇。《孽海情》的立意脱出了一般“历史小说”的窠臼,写出了新面貌和新水平,可见其功力。这两部婉约风格的作品也显示出其广博的学识。

创作姊妹篇《孽海情》 描述明清鼎革之时

《红颜怨》出版后,穆陶马不停蹄又开始了第二部长篇小说《孽海情》的创作。

《孽海情》是《红颜怨》的姊妹篇,其人物和故事是前后对应、连贯的。这部小说以清朝初期吴三桂反清称帝的历史事件为背景,叙写了一个个动人心弦的爱情故事,反映了那个历史时代的社会动态和人民的命运与斗争,著名评论家、作家刘金曾评价其“是一部有着严肃思想内涵的作品”。

清初顺治、康熙年间,吴三桂叛清,震撼朝野,威胁到清朝的统治地位。《孽海情》以名姬陈圆圆的生活命运为线索,写出了社会各阶层的矛盾,上自帝王将相、后妃宫人,下至侍妾歌妓、僧尼道姑,犹如一轴色彩缤纷的封建社会生活长卷展现在读者面前,真切反映了当时人心的向背和社会历史潮流的发展趋势。

在《孽海情》中,穆陶一扫过去某些历史小说的民族主义情绪,而将新旧王朝的鼎革看作历史发展的必然趋势。陈圆圆本是一个身怀亡国之痛的女子,她身为吴三桂的爱妾,痛恨吴三桂降清。当吴三桂表白他降清乃出于权宜之计而实有反清复明之志时,她才在吴王府生活下去。可是随着形势的变化,尤其当她看到听到老百姓对社会安定的渴求、对吴三桂阴谋叛乱的厌恶和憎恨之后,便逐渐认清了民心所向,从而由支持吴三桂反清走向反对其叛清的自我矛盾的道路。她这一思想转变使其免遭杀身之祸。

需要指出的是,在《孽海情》中,陈圆圆虽是女性中的主角,但她身上的笔墨却并非最多,倒是其他几个配角如侠女杨娥、瑶女嚲(duǒ)娘等的故事占了很大篇幅,某些情节的描写甚至更具魅力。瑶族山寨首领嚲娘与汉族书生邝露的恩怨、满族军官铁云与侠女杨娥的爱情纠葛以及他们的性格和命运结局,都在各自不同的生活道路和社会矛盾的撞击中显现出来。

不为言情为“心史” 艺术风格“婉约派”

穆陶在文学上的成就主要是长篇历史小说。其代表作,窃以为可分三组,即《红颜怨》和《孽海情》,《林则徐》和《落日》,《屈原》和《戊戌变法》。以第一组为例,简谈一下他的艺术探索和风格特点。综合报刊上的专家评论,大致梳理出如下几点:

关于史与实以及对传统的继承创新问题。刘金以为,对于中国长篇历史小说的优秀传统(例如故事性、通俗性、传奇性等),一方面需要继承下来,坚持下去;另一方面也不可墨守成规,一成不变。不可拘泥于历史的真实胡编乱造,而应当在情节和细节上驰骋想象,进行大胆虚构。“穆陶在这方面显然是做得比较好的”。

关于“言情”或“古今心史”。山东省作协副主席、评论家陈宝云在《小说评论》中撰文谈道:“有人把《红颜怨》及其续篇《孽海情》说成是言情的通俗小说,这自然不无道理。”“我也曾一度有过这样的看法。但在我读了第二遍和第三遍之后,我的认识变了。我认为,如果只把他们视作通俗的言情小说,那只能说是抓住了作品的浮表,而丢掉了作品的精髓。”他认为其精髓所在,就是在艺术构思上的两个突出特点,即“生发”和“融入”。所谓“生发”,就是从陈圆圆生发开去;所谓融入,就是将人物故事融入历史的矛盾纠葛里去,这样就使“红颜悲剧”与明末清初的历史融为一体了。

事实上穆陶也不承认《红颜怨》和《孽海情》为言情小说。他说:“所叙虽多涉‘情’事,然其义不在‘艳情’,亦不类所谓通俗传奇者。”他把他的历史小说名之曰“古今心史”。陈宝云论其“以己之心去写历史之心”“这是历史之心,也是现实之心”。

穆陶是不是“婉约派”?著名评论家、山东师范大学博士生导师宋遂良在《文学评论》撰文认为:“就艺术风格而言,穆陶也许可以算作是历史小说创作中的‘婉约派’。”“这不仅因为他的作品塑造了众多善良美丽珍情重义的女性、风流倜傥多愁善感的文人,而且还因为他善于营造一种典雅的历史氛围,在黍离之悲、家国之恨的抒写中飘溢着几缕书香剑气,显示着传统文化中怨而不怒的一面。”

我对宋遂良之论深以为然,但“婉约派”之论仅以《红颜怨》和《孽海情》为研究对象;后来穆陶还写出了《林则徐》《落日》《屈原》和《戊戌变法》。在这几部作品中,“婉约”之风明显减少,“豪放”之气勃然高涨。穆陶的风格和路数,已经有明显的变化了。

属于学者型作家 腹笥丰盈功力强

我在潍坊文艺界工作了近半个世纪,请允许我把潍坊的作家分作两类:一类属学者型,以陈炳熙、穆陶为代表;一类属乡土型,以郝湘榛、郭建华为旗帜。这里的“学者型”和“乡土型”不是简单的雅俗之分,而只是说明各自的风格特点罢了。

穆陶从踏入文学界那天起,就把“主攻方向”放在了历史小说上面,“咬定青山不放松”。他看上去文文弱弱,与世无争,实则内心坚强,颇有定力。

我与穆陶相处已有40年,都酷爱文史,有许多共同的话题。穆陶在出版《红颜怨》之前,曾将他的电影剧本《郑板桥》拿给我看;之后,我专门请来珠影的文学编辑与他对接。遗憾的是,这次“触电(影)”没有成功。但后来市委宣传部组织创作电视连续剧《郑板桥》,穆陶成为班子主要成员,应该说,他的“触电(视)”算成功了。

穆陶后来还有更重要的作品出版。他还曾对唐朝大诗人白居易颇感兴趣,甚至已开始动笔,并且兴致勃勃地跟我谈过某些情节。然而后来因身体等方面的原因所致,《白居易》没了消息。他也许是“接受”了我的建议,开始注意身体,将有限的精力用之短文。于是一系列的评论、随笔,就陆续见诸报端了。

关于穆陶的功力,评论穆陶的专家们很少提及。但读罢《红颜怨》和《孽海情》,则知不是“戏说历史”的通俗读物,是靠作家以文史学识正面“硬抗”的纯文学作品。其中涉及的诸如诏书、文牍、人物对话、诗词歌赋的唱和以及服饰礼仪的描述等等,都符合那个时代的语境。当我读到《红颜怨》《孽海情》中一些关于操琴、行令、占卜、切脉之类的文字时,不能不被穆陶广博的学识所叹羡。

文/图 韩钟亮