驼山第一窟

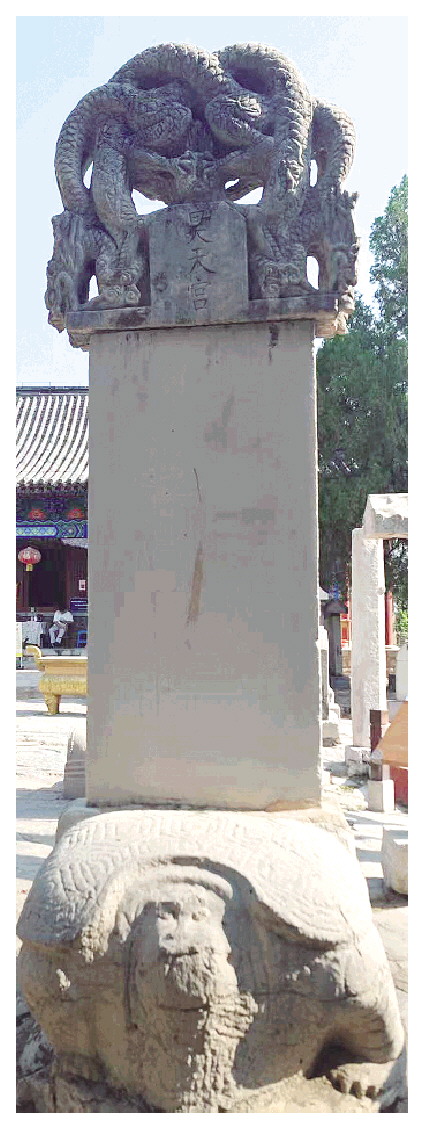

昊天宫院内殿前的碑刻

驼山,因其有着我国东部规模最大、保存最为完好的佛教石窟造像群而闻名。其中大小石窟5座,佛教造像638尊,造像雕凿于北周至中唐佛教兴盛时期。1988年,被列入全国重点保护的11处石窟造像之中。山顶著名道教宫观昊天宫碑刻众多,见证昊天宫变迁。

驼山造像群规模为东部最大 开凿于北周时期

驼山,在青州城西南5公里处,主峰海拔408米,因其有着我国东部规模最大、保存最为完好的佛教石窟造像群而闻名。驼山主峰东南部,悬崖耸立,峭壁峥嵘。崖壁间并排着大小石窟五座,佛教造像638尊。大的石窟高逾7米,小的石窟不过方寸,造型精美奇特,雕琢流畅细腻。据专家鉴定,驼山造像雕凿于北周至中唐佛教兴盛时期,特别是隋唐时期的造像,技艺精湛,保存完好,为我国其它石窟所少有,对研究中国古代石雕技艺、绘画艺术和佛教发展史具有极高价值。

石窟自西南往东北方向依次排列,中间一窟为第三窟,规模最为宏大,共有一佛二菩萨和341尊佛像。主佛阿弥陀佛,结跏趺坐,高7米,头部硕大,手施无畏、与愿印,右手拇指已损。佛像面部丰腴,鼻梁挺拔,神采奕奕,给人以威严又慈祥的感觉。两侧的观世音、大势至菩萨身材窈窕,目如飞凤,头戴化佛高冠,面目略为清瘦,宽大的帔帛,拖至地面,长裙下摆整齐,稍有变化。

主佛基座正中,刻有题记曰“大像主青州总管柱国平桑公”,此处的平桑公,即指隋初名将韦操。

根据题记推算,这尊造像雕凿于北周,完成于隋朝初年。在中国东部地区享有盛誉。

四窟造像各具特色 尽显不同朝代石雕艺术

驼山摩崖石窟造像的另外四窟,均具不同特色。

从西南向东北方向排列,最西南为第一窟。为小型窟,所雕佛像精巧细致,主佛像面部较清瘦,神情超逸,结跏趺坐,内穿僧衣,外披袈裟,衣褶挺括流畅,背有圆形佛光。这一窟佛像,雕凿年代最早,应为北齐时期。这一时期,青州造像的特点深受南朝审美观点影响,体现汉族士大夫的审美趣味,带有“秀骨清像”的痕迹。两旁的观世音、大势至菩萨雕像,面部清秀,身材修长,高冠上垂下飘带,颈上饰有项圈。长裙曳地,中间裙带上刻有花瓣形图案,精美异常。

第二窟的菩萨像,头部已残,只能看到宝冠上垂下的飘带和由肩上垂下的帔巾。细致的璎珞在胸前联结于一个兽头形的饰物上,然后向下分别垂到腿部。从胸前兽头形饰物和没有下垂的裙带以及腰部有曲线来看,这一造像应是初唐时期的作品。

中间石窟东北旁是第四窟,是典型的隋雕佛像代表作,保存得极为完整。中间阿弥陀佛,面目清秀,嘴角上翘,似在微笑,身着袈裟,上有用赭石色绘出的方格。两边雕有两尊菩萨,头上高冠造型奇特,雕有复杂花纹,并有化佛和宝瓶,冠两旁有较大的如翅,如翅上引出两条下垂的飘带,颈部佩有连珠状的项链和极为精致的璎珞,长裙曳地,宽阔的裙带下垂至脚面,微笑的面孔、长身玉立的身材,栩栩如生。门边两位力士,赤裸上身,怒目圆睁,手举兵器,是力量的象征。尤为奇特的是,在北边石壁下方,有一个西方弟子雕像,头戴瓜皮小帽,身穿翻领长袍,腰系皮带,足蹬尖头皮靴,波斯人的相貌雕琢的生动形象,堪为青州石窟雕像一绝。这说明,早在1300年前就有波斯人在青州居住了。

第五窟造像为唐朝前期的作品,开凿于武则天当政时期。唐天授元年,武则天崇佛,在全国倡修“大云寺”。僧侣们为了武则天的政治需求,有意把主佛雕为女性形象。所以,本窟主佛造像体态丰满端庄,面部圆润慈祥,颈佩莲花项链,臂戴金钏,胸部隆起,隐隐透出女性风韵。主佛两边是她的两位弟子,左边是迦叶,右边是阿难。两边的菩萨亭亭玉立,颈下佩饰着图案复杂的璎珞项圈,手佩臂钏,上身袒露,头梳螺旋式发髻,手持一朵鲜花,腰间裹以袜肚,肩上的帔帛飘然下垂,下身如蝉翼般的长裙紧贴肢体,勾勒出女性所独有的优美曲线,恰似出水芙蓉,被许多前来参观的游客称为“东方维纳斯”。

另外,在第一、二窟之间的峭壁上,还有一处佛龛造像,雕凿佛、菩萨数十尊。其造型丰富多彩,与石窟造像相映成辉,具有重要价值。

驼山石窟造像集北周、隋、唐三个时代为一区,跨度500年,展现了不同时期的不同风格、艺术特点和追求,既表现出佛教哲理内涵的大千世界,又是石雕艺术丰满的历史画卷。

1988年,驼山石窟造像被列入全国重点保护的11处石窟造像之中。

山顶昊天宫碑刻众多

现存最早碑刻为元代

驼山山顶的昊天宫,以碑刻众多而闻名。虽历经千年风雨侵蚀,至今尚存120余通,被称为青州驼山碑林。其中,最为重要的有历史名人胡宗宪所立《重修昊天宫记》、元代的《大元降御香记》等碑。昊天宫由全真教道士李守正创立于元初。

元代建立以后,尤其重视道教,全真等教派得到全盛发展。元代皇室也多次派使者到全国各地祭祀道观,《大元降御香记》就是元代官方的记录。大德二年(1298),元成宗铁穆耳派使者苟宗礼到青州昊天宫“降御香”,行祭祀之礼。益都路儒学教授马骧撰文记其事,昊天宫道士立碑。这是昊天宫现存最早的碑刻,是研究昊天宫的珍贵资料。

该碑立于昊天宫院内殿前正中位置,碑石采用驼山优质青石,其奇特之处在于碑首与碑身为整石雕成,碑首龙形,气势雄浑,雕凿精细。碑身高200厘米,宽100厘米,厚27厘米;龙形碑首高95厘米,宽130厘米。碑文共137字,用行楷书写。

据传,《重修昊天宫记》碑在20世纪末整修复立时,龙首碑帽“张冠李戴”配在它碑之首。该碑首为优质青石雕成,镌刻精致,远望似真龙再现。龙首中间镌有题记,竖写“昊天宫”3字,楷书,字径13厘米,右刻“乐善子书”4字,字径2厘米。并刻有印章两方,上为“皇明宗室”,边长5厘米;下为“衡王图书”,边长6厘米。两方印文皆为篆书。左刻印章五方,均为方形小印,字迹未辨。据此,该龙首碑帽当为明衡王朱祐楎留在驼山昊天宫的重要踪迹。