新娘牌

八仙镯

插笄花簪

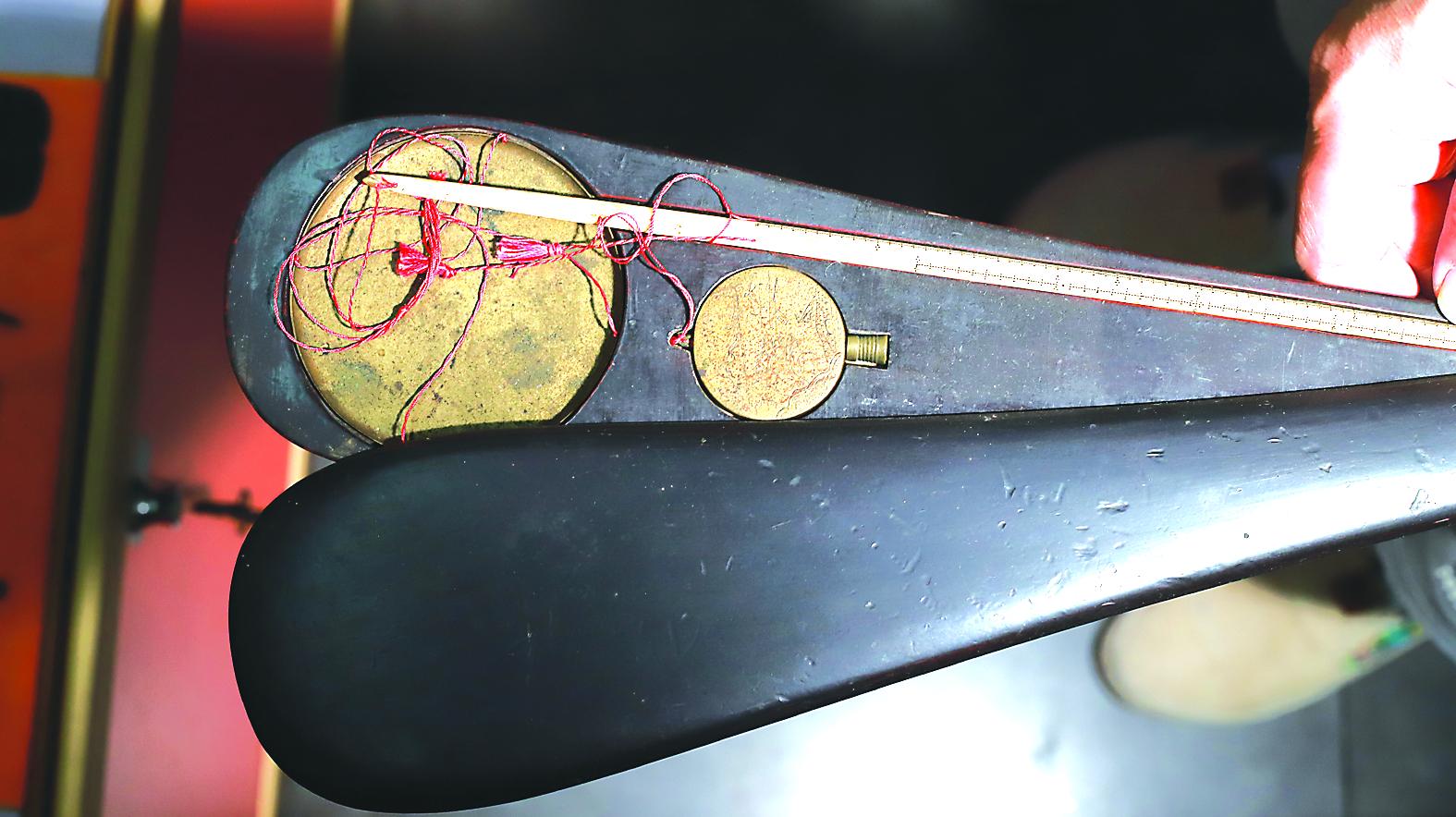

戥子(用于称量金、银等的计量器具)

錾子(用于雕刻金属的精细錾刻工具)

锤揲工艺

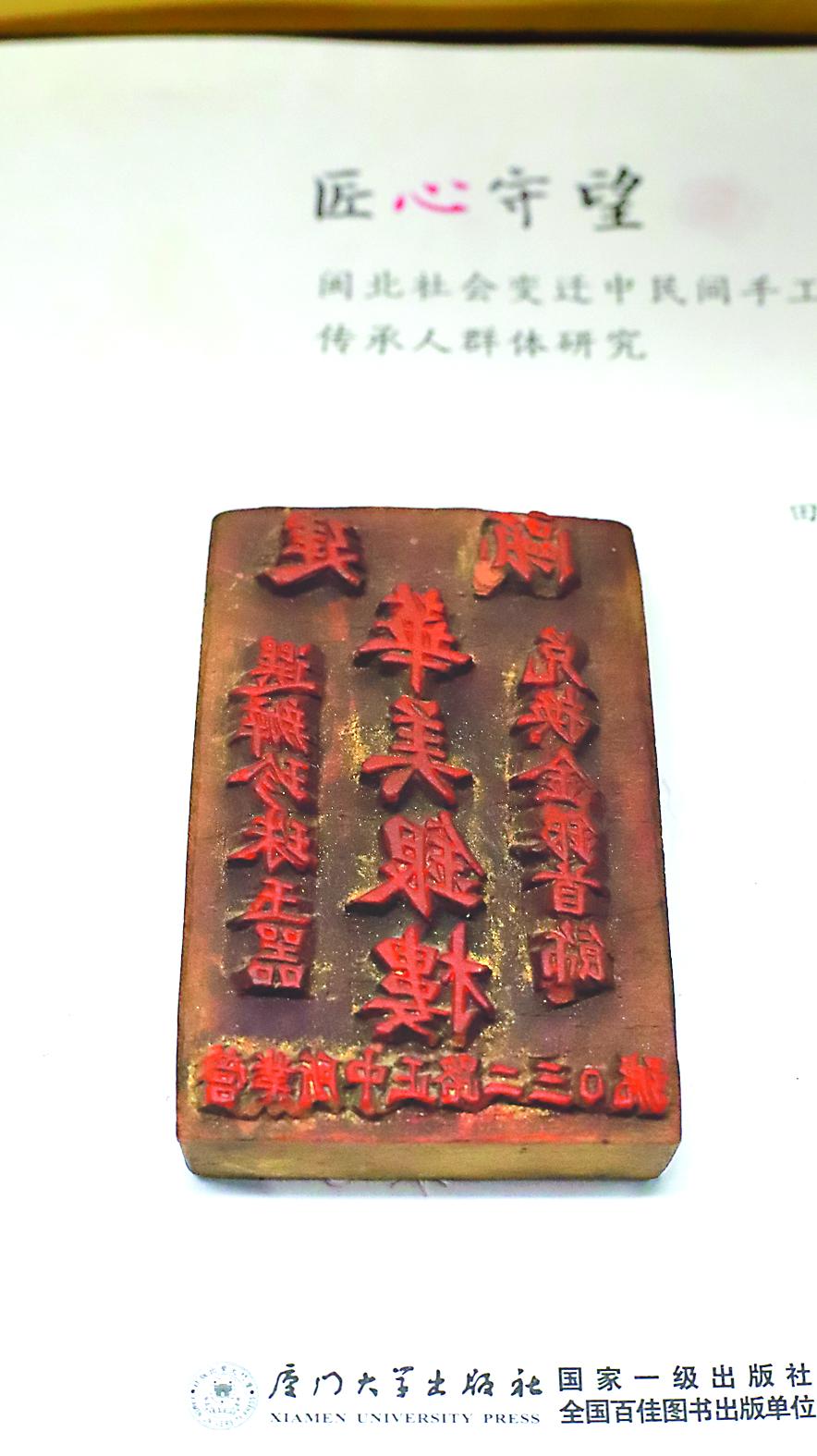

华美银楼印章

击拂匙(古代用以点茶击拂的工具之一)

镇纸雕刻面使用无增减錾刻技艺

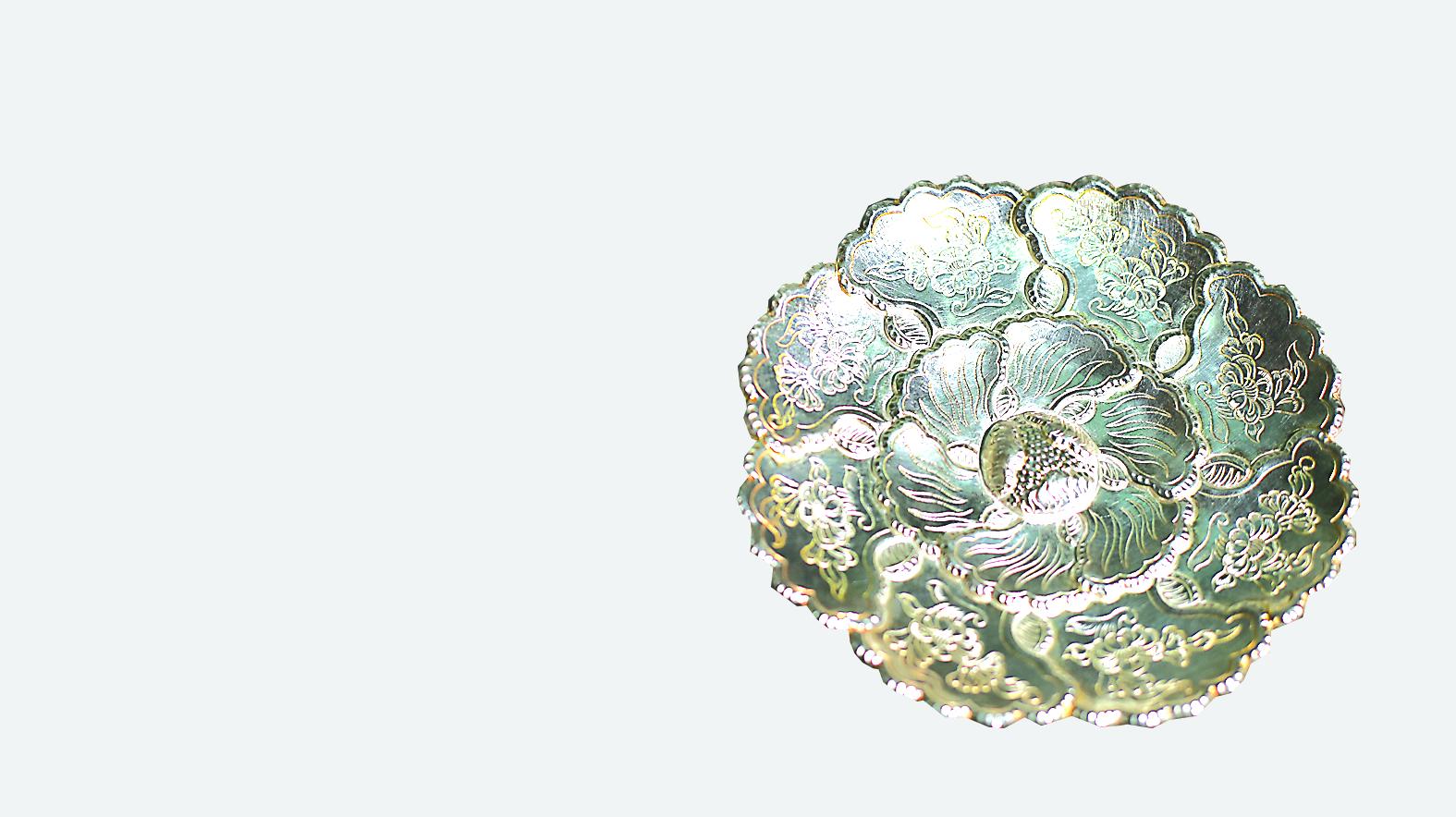

花卉银碟

缘起:建州银监 宋朝龙焙

建瓯市核心地标鼓楼旁,有一家传承省级非遗技艺的工作室。为了解这项技艺的历史与传承,近日,我们到实地探访。推门而入,招待室无人,深处的工作室传来细碎的敲击声。听到我们的问候,正系着围裙,俯身在工作台前的非遗传承人林理益师傅,放下锤子和正在修复的古董银杯,热情地出来招呼我们落座。“活没有干完的时候。不耽误,你们要了解建瓯金银器的历史,那我把自己了解的跟你们聊聊。”说着, 他一边沏茶,一边将话锋渐渐转向历史。

建瓯,自古便是福建闽北的重要城邑。东汉建安初年(196),汉献帝设立了建安县,是福建最早建县的古邑之一。闽北山川环绕,矿藏丰饶,自宋以来就是中国最重要的银矿产区之一。《闽书》记载:“银矿。宋产银之监,天下有三,闽一,建州曰龙焙。”这段史料清楚指出,建州在宋代便与全国最繁盛的银产地并列,是当时国家战略物资的供给地。银矿开采与冶炼的兴盛,为建州金银器制作技艺的繁荣奠定了物质基础。

宋代商品经济高度发展,社会对金银的需求日益增加,金银器不再只是宫廷与士大夫阶层的专属,也逐渐进入庶民生活。在陈邵龙《从考古发现看福建宋代金银器业发展状况》的论文研究中写道:“据统计,迄今国内出土的宋代金银器将近千件,其中福建就有 270 多件,占全国四分之一以上。”足可见,福建在全国金银器制造格局中的重要地位,而设立在建州的银监更能显示出在当时的建州,金银器技艺的繁荣。

历史上的建瓯金银器技艺不只是工艺上传承,还与建州的经济命脉紧密相关。明代开始,政府税收逐渐从实物税转为收取银钱。为了方便称量以及计数收纳,散碎的银子必然需要重新熔炼。于是,当地从事金银器的工匠也会为官府熔铸银锭。清朝雍正时期火耗归公后至民国时期,建瓯的当铺、钱庄、银楼盛极一时,银工技艺在城市经济生活中有着广泛应用。

1986年出版的《建瓯文史资料》和1994年出版的《建瓯县志》里均记载了清中后期建州银工行业兴盛的情况:“在清中后期至民国结束,建瓯的当铺、钱庄、银楼字号此起彼落达二十余家。”当铺、钱庄、银楼早期属于官扶民办、民资官控的经济实体,资金和技艺方面相互协作,且往往相互渗透。钱庄可以出资给当铺、银楼,也可以雇佣技艺匠人负责钱庄的金银业务。金银匠人可以担任当铺的朝奉,负责金银珠宝鉴定,也可以是明暗股份持有者,所以更尽心卖力。随着当铺、钱庄相继停业、淘汰,后期仅剩银楼。当时银楼以制作、贩卖金银器、金银首饰为主要业务,兼具当铺钱庄功能。金银制品当时是建州的拳头产品。民国版《建瓯县志》还记载,清宣统二年(1910),闽北建工银丝冷镀金贴翠工艺的首饰制品与金圃、泉圃、同芳星三大茶庄的茶叶在南洋首次劝业会上同获优等奖。

技艺:錾刻入微 闽北印记

在建瓯的银工世家中,林氏家族是其中代表性的传承者之一。建瓯林氏金银器制作技艺起源清代。根据1986年版《建瓯文史资料第九辑》记载:“清末林福昌金铺,从事金银兑换加工。”林氏金银器制作技艺是建瓯市本土唯一完整有序、未间断传承的金银器制作技艺,其所制器型小巧精致,以錾花为追求,讲究錾子头功夫,偏好在一件器物上混和使用多种工艺,擅长锤揲、錾花、鎏金、镶嵌工艺。主要制品为闽北錾花镯、闽北挂襟、闽北银锁,闽北镇宅八卦,银筷、银勺、银碗、银盘、银盒等,是闽北地区婚丧嫁娶、生儿育女、宗教民俗、祭祀祈福之必备。

林师傅一遍介绍,一边起身打开工作室旁玻璃展示柜的锁,取出铜制的“库坯”,库坯即库存的模具,林师傅形容他们为“铸币的母钱”。金银器的制作流程极为繁复,在制坯环节,工匠通过反复锻打,将金银块延展为平坯,再剪裁成所需形状。然后贴上库坯,通过敲击捶打,使金银贴合库坯,形成作品基本轮廓,之后再使用錾刀雕出细节。库坯大小不一,有些一只手也覆盖不了,而有些仅比一元硬币稍大,在这样大小脱模的金银器上还需雕出人物眉眼等细节,着实令人惊叹。此外,常用的技法有錾刻、镶嵌、鎏金、冷镀金、烧蓝与抛光等,每一道工序都考验工匠的经验与细心。

而据林师傅介绍,建州银工与云南等其他地区银工最大的不同之处,在于其技艺一直与闽北的地方文化的紧密结合。其中最典型的,就是婚嫁时必备的“三件套”(见下图)——新娘牌、八仙镯和插笄花簪。八仙镯錾刻“闽北八仙”;新娘牌外形似儿童佩戴的长命锁,一面内部掏空,可以镶嵌一块儿童佩戴的玉锁,寓意子嗣绵延。在建瓯,新娘出嫁时,新娘牌往往是新娘的兄弟置办,每位兄弟都会送出一块,在新娘出嫁时,串在一起,以示娘家团结和对新娘的爱护;插笄花簪则是新娘头发上的装饰,甚至在妇女老年上庙皈依后,仍会佩戴。在诵经时,还会在胸前别上“牙挑”,以示虔敬。

传承:薪火相传 回响依旧

非遗技艺的传承,既有上一代传承人精心培养,也存在许多无心插柳的偶然。“建瓯林氏金银器制作技艺的‘林’是我岳父的‘林’,这个‘金福林坊’也是我从岳父手里接过来的。”林师傅介绍,他和妻子谈婚论嫁之前,就时常到银楼观摩岳父林义仁的教学。出于兴趣使然,林师傅也学着锤锤打打。热爱加之天赋,林师傅学习一段时间后,制作的金银器样品称得上精美。恰逢不少学徒离店创业,林师傅便接班,成了银楼的工匠。

不过,相比于曾经金银器记忆的辉煌,如今那些作为金银器模具的铜制库坯已经被收进玻璃展柜,放置在绒布上与“华美银楼”的印章一起陈列展览。

从1989年拿工具做第一件作品算起,林师傅已经从业三十多年。从上世纪末到本世纪初,生活习俗和工艺改良的巨大变迁对行业的影响,他都看在眼里。传统上手工金银器制作过程使用“厘戥”称重,如今电子秤已经是这一行业的“标配”。随着时代发展,炭炉被更加高效安全的氧气焰所取代。以前新娘出嫁时佩戴的新娘牌,“出镜率”也降低了。就连当初跟随他岳父学习、创业的徒弟,大多都不在金银器行业内工作了。

所幸,时代的浪潮也给金铺带来了机遇。林师傅现在的经营已经不限于建瓯以及周边地区。在他的玻璃展柜里,放置着一对精美的花卉银碟,是一位北京客户向他定制的。初见他时,他正在工作室内整修的银杯也是一位外地客户的收藏品。50多岁的林师傅,仍然保持着年轻的心态,手上的事业不停。

林师傅接手的金福林坊传承自他岳父祖辈创建的华美银楼。华美银楼建筑不存,旧址所处地段早已从“中正路”更名为“人民路”。

不过,历史传承至今的建瓯林氏金银器制作技艺在2019年2月经福建省人民政府批准列入第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录,并在今天仍然被应用、传承。

一方“华美银楼”旧印静卧展柜;门扉深处的敲击声,清脆如初;錾刀起落间,光彩绝伦……