中央苏区革命互济总会印发的抗战宣传画

■ 洪荣昌

在历史的长河中,文物如同散落的星辰,每一件都承载着特定时代的温度与记忆。在我收藏的藏品中,有一张抗战宣传画格外引人注目。它泛黄的纸张上布满岁月的痕迹,却依然能让人感受到扑面而来的历史厚重感。这张宣传画不仅是一幅凝聚着时代精神的艺术作品,更是一段波澜壮阔的革命历史的生动见证,它将我们带回那个山河破碎却斗志昂扬的年代,诉说着中华民族不屈不挠的抗争故事。

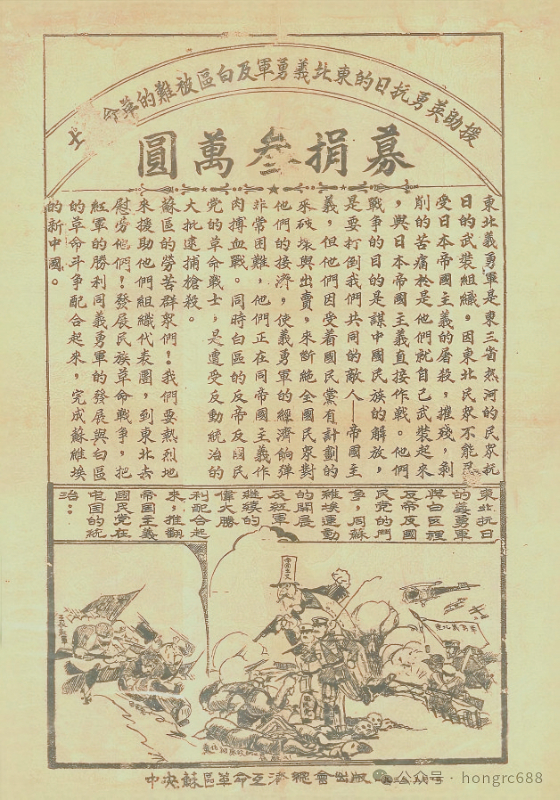

宣传画的上部设计为一个拱形框,框内从右至左用遒劲有力地书写着“援助英勇抗日的东北义勇军及白区被难的革命战士”,其下方则是“募捐叁万元”五个醒目的大字。画面的中间部分是宣传募捐的理由及其捐款意义的文字说明,文字以清晰的排版阐述了当时严峻的形势:九一八事变后,日寇侵占我东北三省,烧杀抢掠,无恶不作;国民党反动派不仅不抵抗,反而勾结日寇,对革命战士与爱国群众残酷镇压。东北义勇军孤军奋战,缺衣少食;白区同志身陷囹圄,家属流离失所......文中更明确指出“援助他们,就是援助我们自己;保卫东北,就是保卫全中国”。

宣传画的下部是一幅震撼人心的漫画。漫画采用了对比强烈的构图方式,将绝望与希望、残暴与英勇鲜明地呈现在读者眼前。漫画的中间位置,是张牙舞爪的帝国主义侵略者与国民党反动派的形象:帝国主义手持杀人的枪支,面目狰狞,眼神中充满贪婪与残忍;旁边的国民党反动派则穿着笔挺的军装,却背对着受难的群众,与日寇勾肩搭背,露出阴险的笑容。他们脚下是倒在血泊中的东北工农群众,有的群众紧握拳头,眼中充满不甘与愤怒;有的则倒在地上,气息奄奄,却依然望着远方,仿佛在期盼着救赎。这一场景生动地描绘了当时东北人民所遭受的苦难,也毫不留情地揭示了日本帝国主义的侵略本质和国民党反动派的投降嘴脸。

然而,这幅漫画并非只有绝望的底色,它更在黑暗中点燃了希望的火种。漫画的左右两边,分别是两支英勇的武装力量:左边是工农红军,战士们身着朴素的军装,头戴红星帽,手持步枪,迈着坚定的步伐向前冲锋,他们的眼神中充满了革命的斗志与对胜利的渴望;右边是东北义勇军,他们虽然装备简陋,有的手持大刀,有的扛着土枪,身上的衣服沾满尘土,却个个精神抖擞,脸上写满了保家卫国的决心。两支队伍相向而行,如同两股奔腾的洪流,共同向帝国主义及其走狗发起猛烈进攻。这种画面布局不仅展现了工农红军与东北义勇军并肩战斗的英勇姿态,更巧妙地传递了“团结就是力量”的信念——无论来自苏区还是东北,无论属于正规红军还是民间武装,只要为了抗日救国的共同目标,就能形成同仇敌忾、众志成城的精神力量。整个画面线条粗犷有力,人物形象鲜明生动,充满了强烈的视觉冲击力和感染力,让人在看到它的瞬间就能感受到那段历史的沉重与悲壮,以及中国人民在绝境中奋起抗争的不屈精神。

这张宣传画的印发单位是中央苏区革命互济总会,这个在历史文献中略显陌生的组织,实则是土地革命时期中国共产党领导下的一支重要力量,它的存在与行动,深刻体现了中国共产党人“为人民谋幸福、为民族谋复兴”的初心使命。

中国革命互济会成立于1929年底至1930年初。根据章程,互济会的工作范围广泛而具体,每一项都紧扣革命需要与群众诉求。它不仅要开展拥护红军、反对国民党军进攻苏维埃区域的宣传活动,通过印发传单、组织集会等方式,向全国人民揭露国民党的反动本质;还要坚决反对国民党的法西斯统治,积极参与营救被国民党逮捕的同志,通过聘请律师、组织请愿、筹集营救资金等方式,为身陷囹圄的革命者争取生机;更重要的是,它承担着在国内外募捐、筹措经费的重任。

随着革命形势的发展,中央苏区成为中国革命的重要根据地,革命互济会的工作重心也逐渐向苏区转移。1933年4月12日,苏区革命互济总会成立。从此,苏区革命互济总会在中央苏区的革命工作中发挥了重要的作用。

在苏区的城镇乡村,支援东北义勇军的活动开展得如火如荼。机关干部们主动捐出自己的津贴,红军战士们将节省下来的粮食和衣物捐献出来;乡村的农民们把自家种的粮食、棉花送到互济会的办公点,有的老人甚至将自己珍藏多年的银饰拿出来,说“把这个熔了,给东北的好汉们买枪!”妇女们则自发组织起来,日夜赶制棉衣、布鞋,她们的手上磨出了水泡,却依然笑着说:“东北的战士们穿着我们做的棉衣,就不会冻着了。”孩子们也不甘落后,他们在街头巷尾表演节目,向路人宣传抗日,把得到的铜板小心翼翼地放进募捐箱。这些行动没有惊天动地的壮举,却充满了真挚的爱国情怀,充分体现了苏区人民“天下兴亡、匹夫有责”的担当和革命精神,也展现了中国共产党在抗日战争中强大的组织能力和深厚的群众基础。

这张抗战宣传画是目前发现最早的最大型的抗日宣传画,它见证了中国共产党在抗日战争初期就积极倡导抗日救国、团结一切力量抗击侵略的坚定立场,见证了东北义勇军在白山黑水间浴血奋战的英勇事迹,也见证了苏区人民与全国人民心连心、共赴国难的爱国情怀。