■广敏

案头的《陈仲平文选》,总教我生出莫名的亲近。纸页翻动间,不期然便滑向里头的书信篇目。倒不是刻意搜寻,只是这些书信文字,仿佛浸满了旧时的风霜雨露,兀自透出微光来,无声地将人引向执笔者的心灵深处。大抵是对1992年陈仲平同志的那封来信印象太深了吧。

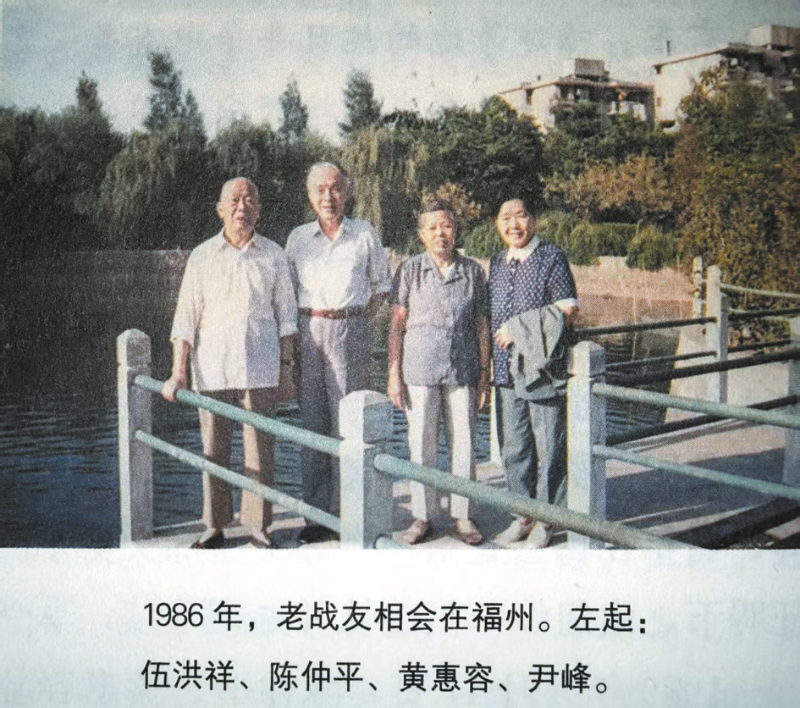

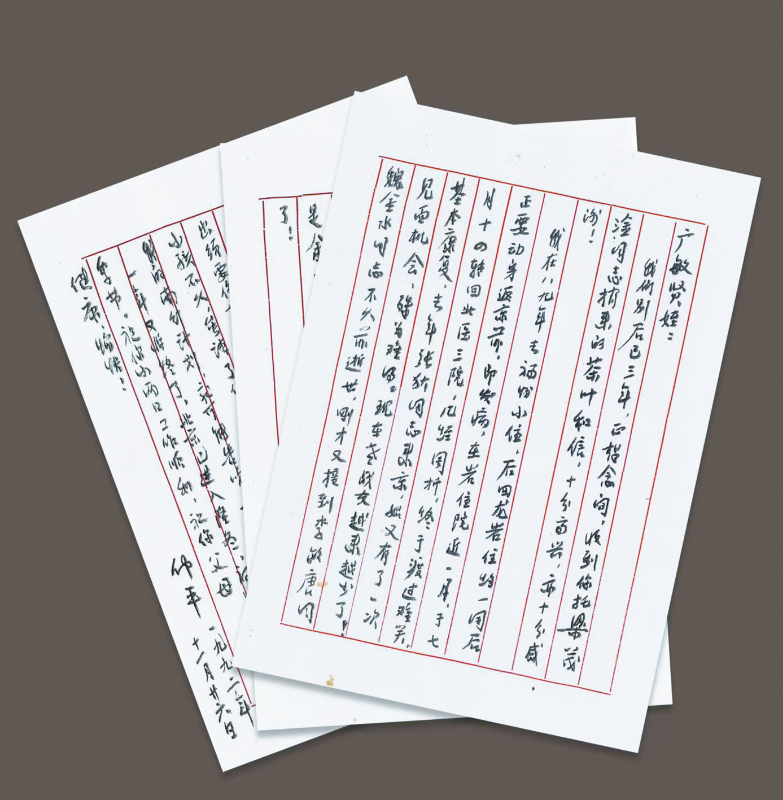

1992年的11月底,露月天凉,我收到了陈老从北京寄来的一封信。信纸上墨色浓润如漆,起笔藏锋含蓄,行笔提按分明,尽显文人特有的温厚底蕴与岁月沉淀的从容风姿。他细细写来,“对昔日一同工作、战斗过的同志、战友,都一天更甚一天地怀念”,感念着到京参加党的十四大的伍洪祥同志前来探望,盼望着能去广州参加即将召开的闽粤赣边区党史会议。那份对旧雨故交的情真意切,便这样透过纸背,直抵心间。

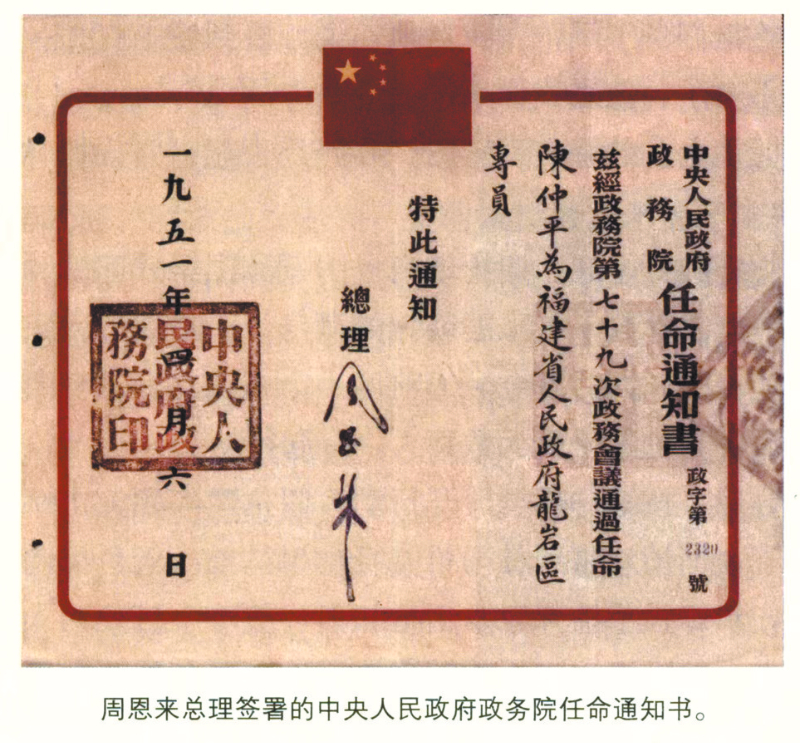

陈老这一生,走得曲折而坚定。他是土地革命战争初期闽西武平象洞乡暴动中走出的革命者,1949年广东省梅县解放后,兼任梅县军管会副主任、梅县首任县长,后调任龙岩地区首任专员兼武平县委书记,主持专署工作,恢复生产和进行土改,配合解放军二五九团开展剿匪反霸特别是以武平为重点的剿匪斗争,稳定当地局势。1951年,进入中央马列学院(后为中央党校)深造,毕业后留校任教,相继担任哲学教研室秘书、副主任。1957年,被罗织罪名打成“右派”,撤职、开除党籍,下放山西。这一去,便是漫长的二十年光阴,直到1978年平反,才得以重返中央党校。晚年心力,大量倾注在关心老区与家乡建设和参加闽粤赣边区党史、军史的修改审订上。

书信里字含铁骨

“共产党人,只要一息尚存,都要做有益于人民的事,鞠躬尽瘁,死而后已。”这封致朋友杨万续的信中之言,正是陈老一生坚定的信仰。1957年“反右”风暴中,时任中央党校哲学教研室副主任的陈老,为保护提意见的党校短训班学员挺身而出,掷地有声:“短训班的学员都是全国各地来的优秀干部,我们要对他们的政治生命负责,不能随意把任何一位学员定性为右派。”他据理力争,和其他两位参加短训班工作的负责同志策略性地建议提早结束短训班学业,使得全体学员平安离校,无一遭难。风刀霜剑间,他奋力撑起庇护之伞,护住了他人,自己却因此卷入了长达二十年的沉浮飘摇中。

从中央党校明亮的讲台,到山西省委党校资料室码放书刊文稿讲义的岗位,再到晋西北保德县偏远的孙家沟公社牧塔大队那片需要俯身劳作的黄土地,巨大的落差没有让他倒下。在山西省委党校资料室那些年,夏天西晒的太阳灼人,同事心疼他,特意找来两株小白杨树苗,种在窗前。年复一年,小小的树苗吸吮着秦晋高原的风雨阳光,竟也拔节吐翠,努力向上伸展着枝丫,亭亭筋骨傲立于西晒的窗棂之上。在保德县牧塔村,他和村民同吃同住同劳动。秋收时节,年近花甲的他身子弓如秋穗,和村里壮劳力一样,背起沉重的带秸秆的庄稼,小心翼翼踩着昏沉暮色,一步一步挪下陡峭的窑洞土坡。公社同志看在眼里,忍不住上前劝阻:“您是快60岁的人了,我真怕您摔着!”赶紧叮嘱村干部别再让他干这重活了。妻子黄惠容,在牧塔村期间是县工作队队员,仍是县级干部,一样参加生产大队的劳动,并且率先卷起裤管、赤脚踏进田地随大家一起干农活儿,令社员们心服口服,特别是令当地农妇惊讶不已;年过古稀的岳母,也不愿闲坐,坚持要去地里帮忙......这一家人,在遥远他乡的晋西北边陲,将生活根须倔强地扎下。从太原下放保德县几年后,在写给老战友谢启发的信中,他提到:“我们也仍有可能调回太原。但是,我对回省兴趣不大。”这份不屈与坚韧,如同他昔日窗前的白杨,顽强地抽着新芽,丝毫不惧高原的烈日风沙。

书信里行寄牵念

铁骨的另一面,是如水的柔情。1973年暮春,陈老夜游保德县黄河大桥,心潮难平,信笔写下七言四行诗《月夜散步在黄河大桥上》。诗的后两句是:“举头南望问明月,白石峰前稻叶青?”这黄河问月,是他身处远方、心系故园最深挚的牵挂。当他读信得知家乡尚有“很多人靠瓜菜度日”,急切向友人致信问道:“为什么会弄得这么惨呢?全武平的情况如何呢?像这样的情况,县里如何解决呢?”字字句句,溢满对桑梓父老疾苦的揪心痛楚,拳拳之心灼灼可见。1976年初,致信在龙岩地区工作的谢启发、刘发梅等好友,他深情又歉然道:“这几年给你们增添的麻烦是可想而知的,我和惠容对你们都非常感激!”随即讲到在武平老家插队的儿子晨光,恳请他们

“把他当做自己的子弟”,严格教诲。临终前病重住院,他仍不忘复信给曾经共同经历过中央党校“反右”风云,这时正在另一所医院住院治疗的挚友原有宗,切切叮咛:“我现在唯一的希望,你鼓足信心,安心休养,早日出院,也希望早日回家,在春暖花开的日子重游颐和园。”还有,与谢毕真、曹振武等同袍旧友的书信往复,如雁阵传递着彼此关怀。对那生养他的南方故土,字里行间皆是“水流千里归大海”的浓浓渴望。

这份深情厚义,更延伸至牧塔乡邻,厚过那晋地的黄土梁峁。他和牧塔村民亲如一家,时常借钱相助拮据的村邻,甚至自掏腰包为村里添置物什。到他和妻子告别牧塔窑洞、去县城安家后,有乡亲捧着一叠零钱来还账,他连忙拦住,说:“告诉村里的人,以后不要再来还钱了,到县城一趟不容易,浪费时间。”这份体恤与无私,让乡亲们记到现在,说起陈老都竖起拇指:“是个好人呐!”

最家常的话语,熬煮着最浓稠的情分。在信纸的方寸间,他一遍遍关心着远在武平、龙岩的儿郎晨光、建光的学业、工作、婚事,是天下最寻常又最温暖的慈父心怀。对妻子,无论是晋西北窑洞挤挤挨挨四孔天地里的相濡以沫,还是晚年病榻前的默默相守,伉俪情深如同窖藏的醇酒,历久不散、始终如初。在寄予我的信函中,陈老还特意说道,“我出行须你黄阿姨同行”,寥寥数语,联结着这人世间至真亲情的温暖丝线。

书信里句藏哲思

坚持原则、坚守真理、敢讲真话,是陈老熔铸于精神血脉的本能。中央党校时期,他将闽粤赣边区的革命战斗、地下工作的生死考验,紧密融入马克思主义哲学研读中,使艰深的理论变得“有血有肉”。而那段艰难的晋西北岁月,反而成了他淬炼思想的坩埚。在山西省委党校资料室昏暗的灯光下,在保德黄河畔马家滩简陋的窑洞里,他与舒林、王铭衡、段若非等人(后被称为“保德四杰”),如逐光的旅人,从未停下求知探索的脚步。他们研读马列原著,为了弄清一个字词的精准译解,常常对着德文、俄文词典反复查证。1962年,他顶着“寒流”坚持写作,于“右派”摘帽后在《山西日报》发表了《“天定胜人”与“人定胜天”》的文章,从哲学角度批判了“大跃进”时期违背客观实际,给国家带来的灾难苦果。1974年,“四人帮”鼓吹“穷过渡”的风刮得正猛时,他参与执笔《〈哥达纲领批判〉问答》一书,以极大的勇气宣传马克思主义的“按劳分配”。1979年,受邀参加山西省理论工作务虚会,他不改本色,坚持原则、坚持真理,清晰指陈,对“左”倾错误直言批评,提出自1957年后全局性“左”倾错误持续了二十年的深刻观点。发言中,他对这种错误根源进行了深刻哲学剖析,拨开迷雾,照见症结所在。这份贯穿生命始终的正直与担当,是他风骨品格中坚实的砥柱。晚年审订有关党史、军史时一丝不苟、逐字推敲的功夫,正是他一生不懈思索、守护真知实情的自然延续。

在写给《闽粤赣边区党史》编审组谢毕真等人的信中,他谦逊地表示对边区党史稿自己要提的意见“可能太零碎了”,可接着却写满了一页页极其细致、认真的审阅意见,小到人名地名的校订,如改正“熊日荪”为“熊淡荪”、“长寮里”为“长窖里”,细到一字一句的严谨考究,如指出多处“的”“地”的误用,大到对史实表述准确性的斟酌,皆被他一一点出,或提出修改建议,或提出商榷意见,甚至把某几段内容重抄一遍附上修改稿。那密密麻麻的眉批旁注,是他对曾经亲历的斗争历史的敬畏与负责,是他身上哲学思想者本质的自然流露。

书信里文透澄智

1992年12月,他收到杨万续寄来的《保德县志》,欣喜写信致谢,随即对老朋友想修家谱的念头,坦诚表达了保留意见:“搞这东西(家谱),弊大于利。加强人们姓氏家族观念,必然妨碍与别姓人的团结,也会削弱对国家民族的观念。”劝其谨慎考虑。话头一转,又语重心长地批评说,眼下有人在老干部经商的风气里钻营,“凭关系揩国家油”“投机取巧发洋财”,进而慨叹道:“共产党人,为革命奋斗了一辈子,还是保持一身干净去见马克思为好!”

即使晚年,他对那些可能将人心引入歧途的封建旧思想,依然保持着内心的高度警觉——忧心个人修谱会滋生旧宗族观念生长,冲淡国家和民族大义。这份世事洞明的思量背后,是一个老革命对社会潜在风险的直觉洞察和深刻省思,是他饱受风雨后沉淀下的理性光芒,是他风骨品格里不可或缺的智慧底色。

书信里笺抒澹泊

1993年初,爆竹声中迎来八十寿辰,此时的陈老在北医三院病床上,提笔写下回顾自己革命生涯的七言组诗《八十书怀》的起句:“八十春秋转眼过,成功事业愧无多。朝朝暮暮卅年奋,碌碌忙忙半世磨!”信纸上漾开的,这近乎“自嘲”的诗句,终是一泓淡泊如水的胸襟,凝练了他此生最本真的心境——功成不居,淡看浮名。

在1978年平反回京,中央党校组织上征询他关于安置的意见时,他就表示“不讲工资,不讲待遇,不讲住房,不讲官位”“回到哲学教研室工作就可以了”。办理平反的一名同志不禁感慨:“他是一位高层干部,受了那么多的折磨......是我在平反工作中最容易交流,最好说话的人。”熟识陈老的人,皆知他的脾性——为人谦和,从不张扬,从不讲自己蒙冤撤职下放受苦受难的事。中央党校福州籍教授叶心瑜,敬重其为人,在他刚平反暂住招待所生病时,主动送去亲手做的福州风味稀饭、煎蛋和煎带鱼。这份来自同仁的朴素的温暖,恰是对他“无架子”“平易近人”“谦逊淡泊”品性的最真切回响。他从闽粤赣的烽火硝烟中走来,在新中国的党校讲台上传道,在理论探索的前沿引领前行,功业自在身后,却自认“碌碌”半世、“愧无多”建树,这如玉之温、如兰之馨的襟怀,同他的原名“陈维兰”那般,纵处幽林穷谷,不以无人而不芳,让他人的敬意如春溪般自然汇聚。

一沓沓尺素,一道道风骨。它们素笔写就,却力透纸背;它们穿越时空,却历久弥新。从“护佑学员”的铮铮铁骨,到“挺立白杨”的顽强韧性;从“黄河问月”的暖意拳拳,到“孤灯苦研”的真理坚守;从“洞察世弊”的冷静清醒,到“愧无多”的谦冲自牧......最终刻画出一个顶天立地、堂堂正正的“人”字——是顺境时敛华于璞、坎坷时亦不负脊梁,始终心怀赤诚、守护道义的“君子兰”。