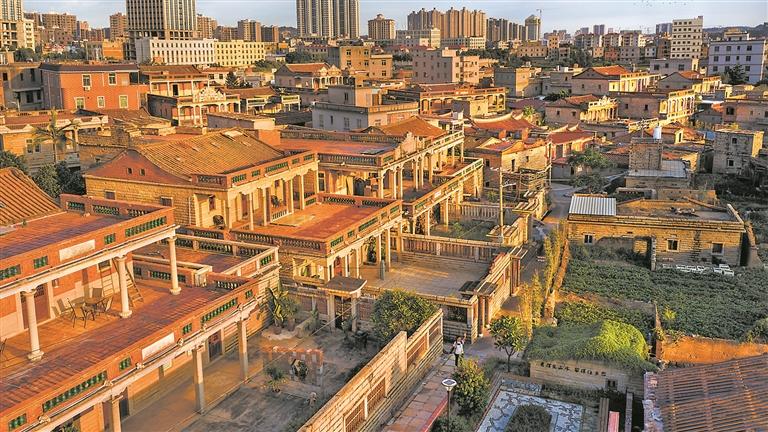

与远处的高楼大厦相比,龙苍社区别有洞天。(受访者 供图)

泉州是著名侨乡。千百年来,许多泉州人“下南洋”谋生,在异域他乡努力拼搏、艰苦创业。目前,主要分布在世界170多个国家和地区的泉州籍华侨华人约有950万人,占福建省华侨华人总数的三分之二。在泉州的侨村或侨社区、华侨农场,一栋栋侨厝成为海外华侨华人及其后代与故土的情感联结。

为了保护侨厝,2023年年底,我市出台《泉州市“刺桐侨厝”保护利用三年专项行动方案》,力争通过三年专项行动,打造“刺桐侨厝”保护品牌,更好地延续泉州侨厝、侨居、侨村传统文化和历史风貌,构建系统性、整体性华侨建筑保护体系。

各县(市、区)每年策划实施1个以上“刺桐侨厝群”重点保护提升项目、10栋以上零星华侨建筑修缮。重点实施华侨建筑修缮、周边环境的风貌整治、功能业态提升、活化利用等提升任务,打造“一县一核心区、一镇一片、一村一馆”华侨建筑风貌展示区、乡愁记忆馆。市、县两级财政分别按照每个建筑群50万元、100万元,每栋5万元、10万元的标准予以补助。围绕环清源山提升工程,推动打造“市辖区华侨建筑营造传承展示区”,发挥示范引领作用。

侨厝在不断改造中焕发新生,它们不仅是一个时代的记忆,也影响着一代代的参观者,更是牵引海外中华儿女认祖归宗的线。近年来,我市在古城、晋江梧林等地积累了很多业态活化方面的好经验,创新研究华侨建筑改造利用的技术和方法,以利用促保护,鼓励和支持保护责任人利用华侨历史建筑和传统风貌建筑开办侨史馆、侨领展、展览馆、博物馆、传统作坊,通过发展文化创意、旅游产业、地方文化研究等方式进行保护和合理利用,同时引入第三方资源开发侨厝文旅产业、带动侨乡经济发展。此外,多方发动华侨建筑的全生命周期保护利用,激发所在地侨文化事业的发展。

与此同时,软硬两手抓。泉州充分发挥基层侨联组织优势,各级侨联主动进行侨厝资料摸排,整理编撰了系列华侨建筑书籍,如《泉州华侨民居》鲤城卷、晋江卷,《侨乡古厝故事》等。2015年起,建设南洋华裔寻根谒祖综合服务平台,专业技术人员到全市采集侨厝古民居的3D影像上传到平台,创新打造“网络留根工程”。

此外,泉州市侨联还强化泉籍华侨精神弘扬,配合华侨名镇名村创建;创新活化利用侨厝故居,主动联络海外侨亲参与;组织开展涉侨主题活动,不断提升侨厝聚集地的影响力;多方协同,参与立法保护涉侨历史遗存。对基层侨联申报符合条件的侨史馆建设,泉州市侨联按照每个3万元—5万元标准给予补助。

2023年11月起,我市全面启动华侨建筑普查和试点示范打造工作,探索建立保护责任机制。今年6月底前,将完成全域华侨建筑资源专项摸排,构建“华侨文物建筑、华侨历史建筑、华侨传统风貌建筑及特定意义的华侨建筑”四类管理台账;11月底前,完成华侨建筑名录的公布,按照“应保尽保”的原则,对符合条件的涉侨建筑,按程序列入华侨建筑名录予以公布、挂牌、建档测绘。

□融媒体记者 张君琳

(相关报道见第十八版)