中国石化报

日期:01-17

版面:

第[db:版面标题1]版:第8版:中国石化报08版 上一篇 下一篇

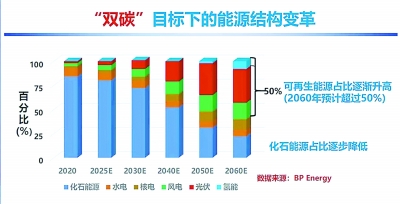

碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,既是历史机遇,也是巨大挑战。从长远来看,更加清洁、高效的可再生能源电解水制氢占比逐渐扩大,预计2050年将达到70%。如何充分利用我国丰富的风光等可再生能源,建立新型能源体系,走出一条具有中国特色的零碳能源转型之路?

中国工程院院士、中国矿业大学(北京)教授彭苏萍认为,总体目标是寻找破解碳约束下保证我国能源安全的有效技术途径,减碳、替碳、埋碳、用碳,实现“双碳”目标下能源安全绿色发展。部署方向是采取煤炭智能绿色开发、煤炭清洁高效发电、煤炭清洁高效转化、煤基能源CCS/CCUS。

氢能是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体,是工业领域(如钢铁、水泥行业)深度脱碳的发展方向。中国科学院院士、南开大学副校长陈军认为,高质量发展是能源供应消费的低碳清洁转型、产业结构调整的绿色生态经济,主要表现为原料和热源替代。未来,氢能全产业链“政产学研用”协同创新,科技创新引领产业发展,产业需求推动科技创新,促进经济发展和人才培养。

中国科学院院士、中科院大化所教授李灿认为,实现“双碳”目标是经济高质量发展的战略,氢能是抓手;化石资源的利用从能源原料向新材料转型是未来发展的必然趋势,也是实现“双碳”战略目标的必然路径;利用可再生能源制氢、资源化转化二氧化碳,合成化学品和精细化学品,助力绿色化、低碳化、高端化新材料发展;通过液态阳光甲醇实现交通领域和工业领域碳中和,规模化二氧化碳资源化转化,同时促进经济发展;氢能在交通领域率先引领发展,但应更重视氢能在“双碳”战略中的内涵和不可替代作用。

中国科学院院士、太原理工大学教授赵阳升在谈到煤原位制氢与一氧化碳深地封存的棘手问题时指出,煤—原位制氢—地面氢合成氨—输氨—用氨,是经济性优越、零碳排的最佳方案;煤—富氧锅炉—二氧化碳封存—输电,是经济技术可行、零碳排的较佳方案;煤—原位制氢—合成甲醇—输甲醇—用甲醇,不是碳中和的可行方案。

中国可再生能源副理事长、氢能专委会主任委员蒋利军强调,当前氢能产业的迅速发展并不是基于氢能技术的实质性突破,而是源于需求的迅速扩大,氢能技术瓶颈和氢能人才匮乏严重制约了氢能产业发展;一些过度保守的规定限制了氢能产业发展,严重约束了氢能示范的推广应用。要从根本上保证氢能行业的健康发展,一方面要完善标准法规,制定好相关政策,另一方面要加快氢能人才培养,大力发展氢能科技,力争取得本质安全、经济髙效氢能技术的实质性突破,并在工业、交通、建筑、发电等难以脱碳的行业中取得广泛应用。