中国石化报

日期:01-14

版面:

第[db:版面标题1]版:第7版:中国石化报07版 上一篇 下一篇

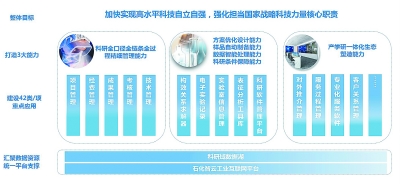

智能研究院总体架构图

智能研究院总体架构图

□赵学良 林 源 肖文涛 王 磊

随着数字时代来临,科技创新也被赋予了新的使命和内涵。在云计算、物联网、大数据、人工智能等数字技术的加持下,中国石化对科研管理、科技创新、技术服务业务进行了组织变革、流程优化和模式创新,大力推进科技管理平台建设,深入探索智能化研究院内涵要义,不断演进科技数智化建设路线,显著提升数字化、网络化、智能化水平,形成一大批可圈可点的亮点工程,为加快实现科技自立自强、践行创新驱动发展战略提供了有力的数字技术支撑。

截至目前,中国石化已完成科技管理平台一期、二期项目建设,并启动三期方案设计;完成了大连院、上海院、安工院智能化研究院建设,正在推进工程院、石科院、北化院、润滑油公司智能化研究院建设,并已取得初步成效。

整合力量,构建产学研用生态循环。中国石化以科技项目管理为主线,形成“鱼骨”轴,贯穿知识产权、成果评价、科技奖励、创新人才、创新考核等多项核心业务,加强各维度数据属性关联对照和挖掘分析,为决策科研方向奠定基础。基于数字技术最新发展,重新审视、梳理、优化科技管理业务流程,制定项目编码、技术分类、材料模板等各类标准,推动总部、研究院/企业两级科研管理纵向贯通,大力推进全口径、全链条、全过程、全覆盖科研一体化管理。以科技管理平台为抓手,加大项目过程管控力度,促进科技创新资源有效整合和研发能力优势互补,建设开放、共享、协同的科研生态圈。

创新范式,加强数据内含规律挖掘。在实验方案设计方面,深挖历史数据内含规律,开发各类设备、分子、催化剂构效关系模型,预测拟研产品使用性能,对于可行性高的方案,优先安排实验验证,力争降低试错成本、缩短研发周期。在实验样品制备方面,应用高通量实验设备,加强制样并发化和自动化水平,有效提升样本制备工作吞吐量,大幅降低科研人员事务性工作负荷。在数据分析表征方面,开发分子筛X射线衍射图谱分析、催化剂电镜图像自动识别等系列智能化应用,将图形图谱等复杂实验数据处理时间从小时级降至秒级,大幅提升数据处理精度和效率。

治理数据,汇聚科技创新源头活水。推进电子实验记录系统建设,全过程记录实验制备数据,确保数据规范、完整、真实、可追溯。加强实验室信息管理系统建设,全面记录分析表征数据,对人、机、料、法、环等要素进行全集化、标准化统一管控。建设研究院知识管理系统,全面构建知识分类体系,加强知识自动采集技术应用,不断扩充和丰富专业知识库。遵循“数据治理七步法”,全方位汇聚项目、经费、实验、料剂等类数据,编制科研数据资源目录,逐步形成总部、研究院/企业两级数据湖。按照“多湖一中台”理念,规划设计数据服务,分级分类配置权限,有序推动科研数据开放共享,推进盘活科研数据资产。

调度资源,提升科研条件保障水平。建设实验设备管理、实验料剂管理等应用,对万余台(套)实验设备、万余种实验料剂、千余种危化品,进行统一管理、及时跟踪、自动盘点和优化调配。建设智能试剂柜系统,支持查料、申请、领料、称重、归还等环节自主快捷操作。建设实验室安全管理应用,对重点实验室、重点区域设备运行、环境状态、人员往来等进行全时段跟踪、监控、预警。搭建科研软件共享平台,提供电力、节能、管道等七大领域专业软件网络化服务;建设科研专家资源库,支持线上预约、线上问答。搭建智能化研究院云资源池,提供充足可按需调度的计算和存储资源,沉淀多类可复用的专业化组件。

拓展市场,加速科技成果转化效率。建设技术推介系统,初步实现百余种专利技术和自主产品、十余种专利设备线上推介,拓展了技术市场推广渠道;打造技术服务平台,搭载加氢装置诊断、管道腐蚀预测、化学品安全等在线服务软件,对企业加氢装置、地下管道、化学品等数据进行实时采集和自动分析;打通企业和研究院间工业数据链路,以智能终端设备对工业现场数据进行动态采集,由研究院专家坐镇大屏幕前提供远程决策支持,指导现场开展钻井作业和换剂开工。通过多措并举,使技术服务模式由“反复跑现场”转变为线上实时问答和指标自动分析,初步形成全天候在线服务模式,有效提升了技术成果转化效率。

展望未来,中国石化科研域数智化建设将进一步发挥“域长负责制”新优势,遵循“数据+平台+应用”新模式,加强信息化顶层规划设计,推进系统深化应用,推进平台资源共享,加快融入国家创新体系,探索联邦计算技术和数据确权方案,推动“材料基因组”研发模式落地落实,加快形成全员协同创新生态。

(作者单位:中国石化信息和数字化管理部 )