【山西抗战文艺撷英——跨越时空的精神力量】烽火硝烟中的红色战歌

日期:08-15

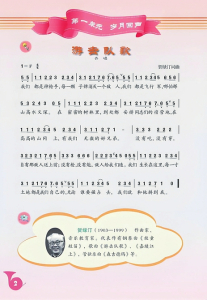

《游击队歌》歌词简谱

晨雨

1937年7月7日,是中国人民永远不会忘记的日子,这天爆发震惊中外的卢沟桥事变,成为日本帝国主义全面侵华的开始,也拉响了中国人民全民族抗战的警报。受尽苦难的中华民族到了最危险的时候,从白山黑水到黄河流域,从长城内外到大江南北,不屈不挠的中华儿女向侵略者发出最强有力的怒吼,英勇顽强的人民群众举起大刀向着鬼子的头上砍去……

波澜壮阔的抗日战争作为世界反法西斯战争的重要组成部分,向全世界展示了中华民族团结一心、奋勇抗战的强大凝聚力和伟大的爱国主义精神。在中国共产党抗日民族统一战线政策指导下,无论正面战场,还是敌后战场的生死较量,都对日本侵略者以毁灭性打击。在正面战场多次会战的同时,中国共产党深入敌人后方,广泛发动群众,开展了独立自主的游击战争,建立、巩固和发展了抗日民主根据地,使解放区逐步成为抗日主战场。伴随着敌后游击战争的全面开展,激励人民群众投身抗战的优秀音乐作品也如雨后春笋般涌现而出。《游击队歌》无疑是其中极为典型的代表。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,我们一起重温这首抗战经典作品,了解歌曲背后的故事,感受拳拳爱国之心、殷殷报国之志。

这是一首进行曲风格的群众歌曲,其曲调流畅、生动、欢快,强烈的节奏贯穿全曲,彰显出鲜明的行进风格,刻画了游击健儿与敌人巧妙周旋、灵活机动消灭来犯之敌的英雄形象:“我们都是神枪手,每一颗子弹消灭一个敌人;我们都是飞行军,哪怕那山高水又深。在密密的树林里,到处都安排同志们的宿营地;在高高的山冈上,有我们无数的好兄弟。没有吃,没有穿,自有那敌人送上前;没有枪,没有炮,敌人给我们造。我们生长在这里,每一寸土地都是我们自己的,无论谁要强占去,我们就和他拼到底。”

1937年“八一三”淞沪会战爆发后,音乐家贺绿汀随上海文化界抗日救亡演剧一队沿沪宁、陇海、同蒲铁路线北上进行抗日宣传工作,无情的战火在燃烧,音乐家的激情也在燃烧。贺绿汀于1937年底来到山西临汾,住在城郊八路军驻晋办事处。全国人民的抗日怒潮,特别是八路军机智灵活的游击战深深震荡着音乐家极为敏感的神经,激发了音乐家创作的灵感。这年冬天,在一个冰冷的煤仓里,贺绿汀挑灯夜战,写出这首铿锵有力、雄壮威武的军旅歌曲《游击队歌》。他称这是一首“献给八路军全体将士”的歌。歌曲完成后,在洪洞县高公村八路军总部高级将领会议上进行了首次演唱,受到现场观众的热烈欢迎。《游击队歌》随即在华北各敌后抗日根据地传唱开来,并迅速唱遍各地抗日战场。

如今近90年过去,《游击队歌》早已唱响世界各地,国内外受众都对其挚爱有加,这是因为这首歌蕴藏着正义必然战胜邪恶、文明定能打败野蛮的强烈的思想内涵和人文精神。歌曲还表现了游击队员战胜敌人的有效方法。同时,鲜明生动的人物形象和简洁易懂的语言艺术,给人强烈的心灵震撼,极大地鼓舞了抗日将士、深深地感染了无数听众和观众。

贺绿汀,这位1903年出生于湖南省邵东的艺术家,家乡如画的山水和动听的民歌,滋养了一颗少年音乐天才的心灵。据说,幼年的贺绿汀在放牛、拾柴时常与村中小伙伴对歌。他先后在中小学做过音乐教师,大革命时期为北伐军组织义演。1931年考入上海国立音乐专科学校,选修钢琴与和声学,课余翻译《和声学理论与实用》。1934年在俄国作曲家齐尔品举办的“征求中国风味钢琴曲”比赛中,他以《牧童短笛》和《摇篮曲》分别获得一等奖和名誉二等奖。1934年进入电影界,参与左翼电影创作。他先后为影片《船家女》《都市风光》《十字街头》《马路天使》等数十部作品配乐作曲,创作了上百首歌曲。

1943年《游击队歌》在延安演出,毛泽东主席称赞歌曲写得好。贺绿汀曾任华北文工团团长、中央音乐学院副院长等职。

新中国成立后,他回到母校,任上海音乐学院院长。此后,他还创作了大量音乐作品,发表了许多音乐理论文章。1999年4月27日,贺绿汀先生在上海病逝,享年96岁。他是一位深受群众爱戴的人民音乐家、音乐教育家和音乐理论家。他身后有一副挽联写道:“牧笛扬华音,战歌壮国魂,灿烂乐章谱春秋,满腔赤子心;真言荡浊流,铁骨傲鬼神,浩然正气耀日月,一身报国情。”

《游击队歌》不仅为人们传唱,而且,分别在电影《扑不灭的火焰》《地道战》《平原游击队》等,以及大型音乐舞蹈史诗《东方红》等经典影片和优秀舞台艺术中被选为插曲和必唱曲目,使之在中国音乐史上占有一席之地,成为精彩篇章。

斯人已去,旋律永存。贺绿汀虽然离开了热爱他的听众,他创作的音乐作品却永远留在了中国大地上。那许多令人难忘、催人奋进、感人至深的优美旋律将恒久地回放在万里苍穹,如皓月似星辰照耀着人们沿着光明的大道前行。(作者系中国作家协会会员、文史学者)

编辑手记

战火淬炼的艺术永恒

在民族危亡、生灵涂炭的岁月里,《游击队歌》如同一把精神的利刃,直刺侵略者的心脏;又似一盏信念的明灯,照亮了中华儿女前行的道路。这首诞生于战火中的经典之作,历经近九十载岁月洗礼,依然焕发着震撼人心的艺术魅力。

1937年寒冬,在山西临汾一间冰冷的煤仓里,音乐家贺绿汀以满腔热血谱就了这首不朽战歌。“我们都是神枪手,每一颗子弹消灭一个敌人”——这铿锵有力的歌词,生动刻画了游击健儿机智灵活、英勇无畏的战斗形象。在民族存亡之际,艺术家将人民的苦难与抗争化作跳动的音符,创作出这首兼具艺术价值与历史意义的杰作。

《游击队歌》自诞生之日起便显示出强大的精神感召力。它从抗战最前线传唱至大江南北,成为激励将士奋勇杀敌的战斗号角。毛泽东主席、朱德总司令的高度肯定,印证着这首歌曲在抗战时期的重要地位。它犹如一面精神的旗帜,凝聚着全民族的抗日决心,在艰难岁月中传递着必胜的信念。

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的今天,《游击队歌》早已超越时空界限,成为全人类共同的精神财富。它所蕴含的“正义必胜、文明必胜”的坚定信念历久弥新,这正是经典文艺作品永恒魅力的最好诠释。当我们重温这首红色旋律,不仅是在缅怀历史,更是在汲取面向未来的精神力量。

李婷婷