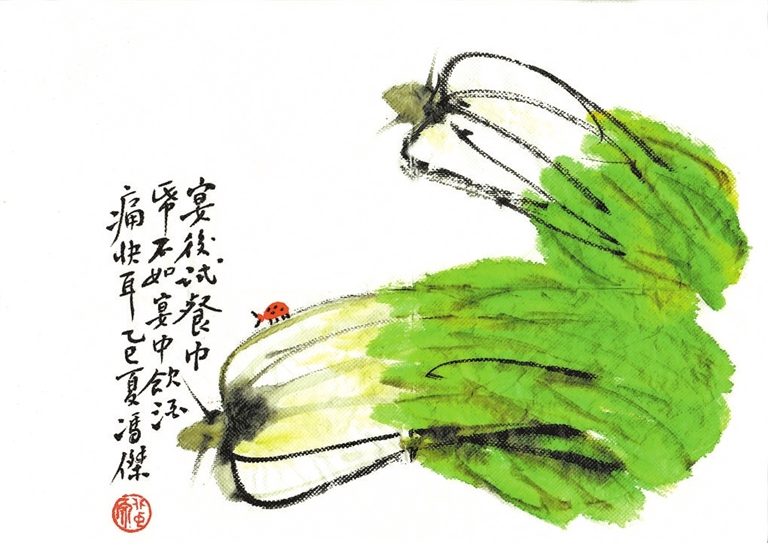

□冯杰文/图

菜园的气息

那些假期里的日子,我最喜欢跟着姥爷到北地“看菜园”,名义上是看菜园,防止猪羊牲口来糟蹋菜,实际上是自己想凑个机会,去摘个瓜捏个枣。家贼难防。

季节一入秋,北地那方菜园里逐渐变天,都是红红绿绿的颜色,萝卜白,萝卜红,茄子紫,辣椒红。觉得一座菜园比一座学校里有生机,菜畦比上课教室里桌凳整齐,蔬菜一棵棵长的比同学们生动,棵棵都是水灵灵的。起码这里的萝卜白菜都在自由生长,每天早自习它们不去背诵课文吧?

菜园里平时主要任务是浇水。我姥爷说过:“水是菜的膘。”水膘水膘,能供上水,菜就能长好。

村里几家联合打一口深水井,叫“机井”,抽出来的井水冰凉,喝一口凉得有一个词叫“轧牙”。浇菜时我的任务主要看护沟渠里的水不让跑水,浇足一畦后再改浇另一水沟。那时我还不知道“曲水流觞”这个词。

不经意间,白菜叶下忽然惊起一只兔子。平庸的浇水时,兔子跳得真是时候。像一篇平庸的作文里出现一句好句子。这算是菜园喜剧。

也有悲剧。有时菜园里的故事让人头皮一阵发麻,忽然游过来一条赤链蛇,村里把这种蛇称作“红脖艳”,赤链蛇抬头像读课文一样,舌头一伸一缩,吐着神秘的“蛇芯”。

这时要做的事情既不是打蛇,也不是跑走,而要赶紧捂住头,村里小四曾经对我说过看蛇秘诀:“蛇吐芯那是蛇在查人的头发,一根一根,一五一十查数,头发被蛇查完了,被查的人也就死了。”

貌似平静的菜园里,有一点紧张惊恐的气氛。

有时出现鸡鸭刺猬了,这就轻松得另当别论了。

许多年后,我在城市超市里买菜,会无端想起来一座菜园,同样是蔬菜,超市里的蔬菜我感到陌生,塑料袋子里也没有菜园那种气息。

在挑选辣椒时,想起前几天看到作家王鼎钧先生的文章,他引用资料,说当年沈阳中共地下党员把情报藏在辣椒里,方便传递。这是共产党人的智慧啊。藏过情报的辣椒是否吃起来更辣更有劲?有劲得能让人创造一个新世界。

当年我在姥爷菜园里看菜时还是个儿童。一排排辣椒,红的叫朝天椒,奇辣,绿的是菜椒,风格平易近人。红的,绿的,走向大千世界后,里面是否都藏过各自不同的情报?抵达不同人的餐桌上时,给不同的人各不相同的滋养与劲头。

一方北中原乡下菜园给了我启发。多年后,我当了一个不称职作家,被列入儿童文学作家,有一次开儿童文学会谈创作,我把一方菜园自动转化一下,成了我的“菜园理论”。

我说,一个儿童文学作家的写作,要有经营菜园的本领:“要去把菜园子写得那么小,或把菜园子写得那么大。就是偏偏不写那一个真实的菜园。”

论小葱拌豆腐

榆林横山羊肉好吃,当地诗人给我说起来主要原因,是羊平时都吃沙葱。我对比一下,沙葱比小葱滋味浓郁,它却不是葱。

另一位诗人在漠河对我说,三千年前小葱掌握在北方少数民族手里,我们的祖先一边放牧一边吃葱。北方诗人说这事的目的,是证明夏商周时代内地皇帝吃不到小葱,譬如在河南统治的皇帝。小葱籽后来被中原人从戎人手里抢过来了,先撒在山东齐鲁大地,后撒在河南中原。葱逐渐蔓延,以后中原人才有了小葱吃。

记得我二大爷在村里说过,切一把葱花烧一锅醋热水就算是晚饭了。这是节俭的农民节俭到极致的晚饭。

平常日子里,灶头上我拿手菜是“小葱拌豆腐”,属平民小吃,它世俗,日常,因为好吃,后来才能诞生那一句歇后语。

去年在齐鲁大地采风,路过章丘,我浏览过一座大葱博物馆,印象最深的是一个画面:一根葱两米多高,一边是姚明的照片,附注文字“此葱高过篮球明星姚明。”这个对比,对不起姚明也对不起葱。

山东一棵大葱突飞猛进到这种高度,如此高大上,顶多能做一道菜“大葱拌篮球”。一定程度上,它已失去厨房里的烟火气息。

小葱则不同,在生活的角落里,细碎,世俗,和豆腐相看两不厌。小葱不管大葱爆海参,小葱不管大葱爆鱿鱼,小葱不管大葱爆羊肉······它在日常的闲言碎语里,就这么固执地去拌着属于自己的那一块豆腐。

说起小葱时,我还忽然想到薤白,“为君子择葱薤”。君子就是君子,不像那些小人。

(作者为著名诗人、作家、画家,出版作品30余部)