|

宋英杰。 |

|

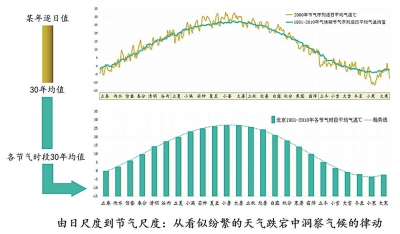

通过对比2000年逐日气温与1981—2010年的气候均值,从日尺度到节气尺度,揭示了气温随节气变化的气候律动。 |

|

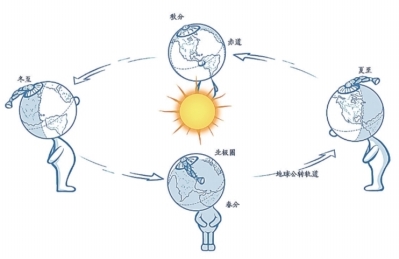

地球一直“歪着身子”,(以北半球的视角)冬天它仰着头,夏天它俯下身。展示了地球围绕太阳公转的四个关键节点(春分、夏至、秋分、冬至)。 |

|

《二十四节气百科全书》 宋英杰 著 中信出版集团 |

□ 长江日报记者马梦娅

2026年农历新年在即,春天的脚步更近了。

近日,中国气象局二十四节气重点开放实验室主任宋英杰出版著作《二十四节气百科全书》。二十四节气已被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,同时也是中国国家级非物质文化遗产。它是一套具有全球通用性的知识体系与文化实践。它虽起源于黄河流域,有其适配该区域的“标准答案”,但更提供了一套普适的世界观与方法论,各国各地可据此结合本地气候、物候与文化进行创新传承。

比起大家熟悉的镜头前的播报者,宋英杰更愿被看作一个在节气领域深耕的观察者与科普人。近年来,他牵头参与节气与特色产业融合、节气科普体系构建等项目,推动节气文化的活态传承与成果转化。通过书籍、课程、讲座等形式持续传播节气知识,宋英杰已出版《二十四节气志》《故宫知时节》《二十四节气百科全书》等多部专著,系统梳理节气的历史渊源、科学依据与文化意义。

长江日报《读+》专访宋英杰,他表示,二十四节气既是特别亲民的科学,又是特别家常的文化。节气的底层逻辑是“顺天应时”,强调顺应自然节律与事物发展阶段,把握进退、张弛的分寸。两千多年来,它的内涵在不断创新与丰富,是未完待续的文化。

■ 破译气候密码:从“天有不测”到“天行有常”

二十四节气的官方定义是这样的:二十四节气,是中国古人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践。它是“有关自然界和宇宙的知识与实践”,是蕴含科学的非物质文化遗产,也是古代中国生态文化的叙事主线。

二十四节气的名称最早完整、科学地记载于西汉淮南王刘安主持编撰的《淮南子·天文训》(约公元前139年)。它以太阳的周年视运动(黄经度数)为核心天文依据,同时结合北斗斗柄指向等天象或自然物候现象,总结了一年中的气候、物候规律。

公元前104年,汉武帝颁布的《太初历》首次将二十四节气全面纳入国家历法,颁行全国,自此在中国沿用两千余年,并深刻影响了很多国家的时间历法和时令文化。

宋英杰在采访中说,二十四节气的本质是时间。古人将天文时间转化为气候时间,把“天上的”时间转化为“地上的”时间,进而折算成物候时间。

将黄道(太阳在天球上的视路径)按15°等分为24个点,每个点对应一个节气。因此从春分到清明再到谷雨,正好是每15°一个节点。北斗斗柄指向、太阳黄经多少度、春分在黄经0°、清明在15°、谷雨在30°……这些天文刻度复杂深奥,但古人把它们转化成气候节律,再把气候节律转化成物候现象:什么时候桃花开,什么时候燕子来,什么时候樱桃熟,什么时候梨花风起……“梨花风起正清明”,文人能懂,农人也能懂,大家都能照着生活,科学和浪漫在此时融合得如此和谐。

二十四节气对大多数人来说,它更是一个应用场景。

采访宋英杰时,他不时会聊起一些节气顺口溜,既亲切又有画面感。“立了秋,扇子丢;处了暑,被子捂”“吃了寒露饭,不见单衣汉;吃了重阳糕,单衣打成包”“雷打惊蛰后,挑水去种豆”“小满不下,犁耙高挂”“百姓不念经,节气记得清”……生动传神,全是“飞入寻常百姓家”的节气故事。

有年去天津出差,宋英杰遇到一位当地的老人。他们聊得最多的就是节气,尤其提到老一辈人过夏天时的感受。

“短树杈,长竹竿,留着搭棚过伏天儿”。三伏天是一年最热的时候,家里那些不起眼的短树杈子、长竹竿,家人都舍不得扔,到时候就用它们来搭个凉棚。过去平房矮,屋里又潮又热,像蒸笼,人待不住怎么办?可不是只能想方设法找地方纳凉么。“房子矮,屋子潮,人长痱子墙长毛。”短短几句话,将气候的闷热、居住的境况、身体的感受,全勾勒出来了。

这些民间的记忆和智慧,正是节气文化里最鲜活、最有生命力的部分。

我们的先辈能把最复杂的三维天体运行规律,简化成最简单、最实用的一维时间刻度,宋英杰说,“这是非常了不起的事”。

如果用一张图来展示这份智慧,可能更为直观——二十四节气在表征气候节律方面,有着独特的优越性。

如果我们选取某一年的逐日平均气温,比如北京2000年立春至大寒节气序列(2000年2月4日—2001年2月3日),再选取某一气候期的逐日平均气温均值,比如北京1981—2010年。我们可以看到,尽管取的是30年的气候平均值,但气温曲线依然呈现非趋势性的振荡。如果我们再在节气尺度上进行平均,节气时段的气温均值便呈现出线条优美的气候律动。

二十四节气透过“上蹿下跳”的天气变率,提炼出悠扬的气候旋律,由“天有不测”洞见“天行有常”,这是对气候密码的中国式破译。

在两千多年的文明历程中,人们依托气候节律,不断汲取顺天应时的智慧,以社会适应和文化响应的方式,逐渐使二十四节气成为人类文明史中一个独特的知识体系和文化基因。

■ 既有科学的刻度,也有诗意的温度

小时候,宋英杰记住的第一个“长篇”歌谣,便是爷爷教他背诵的节气歌。他一直记得那句“立夏鹅毛住,小满鸟来全”,当时只是一味记背,对其中含义并不能完全了解。

后来,他明白了“鹅毛住”就是指立夏之后,风小了,连鹅毛这样的轻扬之物都不会飞起来了,而且立夏之后也不再有鹅毛大雪了。

立夏过了,下一个节气便是小满。“小满鸟来全”并不是说现在鸟才聚来,而是说这个时候,鸟更容易鸣叫了。

为什么只有小满而没有大满?宋英杰说,这得从“小满”一词的含义开始追溯。

“满”的含义为“全部充实;达到容量的极点”,《说文解字》释为“盈溢”。目前学界对于“小满”的解读,通常有两个维度,即“籽粒小满”和“江河小满”,如“麦之气至此方小满,因未熟也”,说的是小麦等作物籽粒开始饱满;“小满大满江河满”,说的是南方降水频繁,雨水开始丰盈。

如今,“小满”一词逐渐从单纯的节气,变为一种生命哲学,中国人常说“小满胜万全”。也许对每个人来说,无须等待“好的时节”,正如万物都是顺应天时而活,各有各的季节,各有各的美好。

今天,正逢节气大寒。宋英杰在书中写道:古人说“寒气之逆极,故谓大寒”,薄寒为凉,凉为冷之始,寒为冷之极。从字面上来看,大寒应是一年之中最冷的时候。然而,“寒气之逆极”中的“逆”,有迎接之意,指的是冬寒面临极致状态,至极而逆,极而复返。南北朝时期《荆楚岁时记》道:“十二月八曰为腊日。谚语:‘腊鼓鸣,春草生’。村人并击细腰鼓,戴胡头,及作金刚力士以逐疫。”古人在隆冬的腊日有击鼓逐寒的振奋,也有踏雪寻梅的风雅,在祈愿与欢愉中期待春日到来。

“盛极则谦,寒尽春生”“万物有时,各守其分”。二十四节气,不仅是中国贡献于世的科学时序,更是一套深植文明的情感韵律。它以天象为规,以物候为尺,将人间冷暖与世间转换,编织进周而复始的时间之中。

【访谈】

节气是跟着时代“呼吸”的活态文化

■ 中国人在长期实践中找到的“最优解”

读+:为什么我们熟知的二十四节气是“二十四”个,不是二十五、二十六,或者别的数字?

宋英杰:这个问题其实涉及了节气体系最核心、最科学的地方。

二十四节气的底层逻辑是太阳的周年运动。太阳在黄道上运行一圈是360°,如果把它平均分成24份,每份就是15°。太阳走到哪个15°的节点,就对应哪个节气。这种划分非常均匀、稳定,也符合天文规律。

二十四这个数字还能很好地与月亮的节律相匹配。一个节气大约15天,而月亮从朔到望、再从望到朔,也大约是15天。也就是说,一个节气基本对应半个月相周期。古人虽然以太阳为主,但也非常重视月亮。节气的序列,体现着太阳的回归周期;节气的尺度,则呼应着月亮的朔望周期。在中国古人创制的时间体系中,日月运行的节律得到了精妙的兼顾。比如形容天气的“晴朗”一词,英语使用的是表征太阳的“sunny”,而汉语中的“晴”是指阳光灿烂的昼,“朗”是指月色皎洁的夜。

二十四节气能同时兼顾太阳和月亮的运行节奏,这是它能成为“阴阳合历”重要组成部分的关键。

再往历史里看,节气并不是一开始就“二十四”的。它经历了一个漫长的试错过程。先辈们从先秦开始摸索,最早是“两至两分”——冬至、夏至、春分、秋分。后来发展到“八节”,再往后有过十六、二十、三十等不同的划分方案。不同地区、不同学派都在探索。为什么是“二十四”胜出?因为它在精度和实用性之间找到了最佳平衡。

如果分太少,比如十二节气,那么每个节气太长,无法反映气候和物候的细微变化;如果分太多,比如三十或更多,又太细,不便于记忆和应用,也容易被天气的年际变化干扰。二十四节气与阴阳合历更加密合无间,对物候与农时的反映最符合实际。既能体现季节的递进,又能指导农事安排。

尺度太简则信息不足,尺度太繁则失之稳定。二十四节气则在稳定与精细之间取得了完美平衡,是古人在长期实践中找到的“最优解”。我们把一年看作一个完整的循环,用二十四个节点去捕捉它的节奏,既不割裂,也不混乱。它让我们在变化中看到规律,在规律中理解变化。

二十四节气体现了中国人独特的时间观,它是在天文规律、气候特征、物候观察、农事实践等多重因素共同作用下,经过几千年试错、选择、优化之后形成的文化大同。值得强调的是,中国有45个项目列入联合国教科文组织非遗名录、名册,总数位居世界第一,二十四节气是其中唯一的以知识体系呈现的项目。

读+:节气起源于黄河流域,但它指导了从岭南到塞北的农耕生活。二十四节气提供的是一张固定的“物候地图”,还是一套解读自然变化的通用语法?

宋英杰:二十四节气虽然起源于黄河流域,但它的价值绝不仅限于黄河流域。

很多人以为节气是为某个具体地区定制的,比如“清明断雪,谷雨断霜”,在华南就不成立;“小满小满,麦粒渐满”,在海南也不适用。但如果因此就认为节气不普适,那就误解了它的本质。节气的核心不是告诉你某一天一定会发生什么,而是告诉你太阳运行到这里时,自然会进入一个怎样的阶段。它提供的是一种方法论,一种看待时间、气候、物候变化的思维方式。

比如冬至,它在北半球就是一年中白昼最短、黑夜最长的一天,这是天文事实,这在北半球是超越地域差异的共性特征。夏至同理。至于具体到某个地方是冷是热、是否降雨、作物是否成熟,那是气候与物候的本地化表达,需要结合当地的纬度、海拔、季风、海洋影响等来解读。

我也常跟朋友这样讲:节气适用于全球,你可以先忘记那二十四个名字,只需追问:太阳在这个位置时,当地的自然节律是什么?光照、温度、降水、生物活动会发生怎样的变化?当你这样思考时,你就会发现,节气的逻辑可以适用于任何地方,无论是游牧、农耕还是渔猎社会。

我们在研究日本、韩国、越南等国的节气实践时都发现,他们用的是同一套天文框架,只是结合本地气候与文化做了不同的表达。

节气的伟大之处,在于它把复杂的三维天体运行规律,简化成一套人人能理解、能使用的时间体系。它不是静态的,而是动态的;不是封闭的,而是开放的;不是只属于中国的,而是属于全人类的。它提供的东方智慧,是一种“顺天应时”的思维方式——不与自然对抗,而是理解自然、顺应自然,在自然的节律中安排生活与生产。

■ 它在世界各地被重新表达、重新创造

读+:二十四个节气,四十八个字,在中国沿用两千余年,它的内涵发生了变化吗?

宋英杰:千里不同风,百里不共雷。面对地域的差异和气候的变化,各村有各村的高招,各家有各家的秘籍,在世代传承中不断修订、不断共享,才让节气体系在持续的本地化和当代化中丰富其内涵。二十四节气是在创新中不断变化的,它从来不是一个僵化的、固定不变的体系。它的生命力恰恰在于,它能在不同的时代、不同的地域、不同的文化中,不断被重新理解、重新诠释、重新丰富。

比如“小满”这个节气,它的内涵就经历过非常清晰的流变。最早在黄河流域,小满更多是指阳气的充盈,是一种“阳气小满”的概念。但随着中国经济文化重心的南移,到了唐代稻麦两熟制成熟之后,小满的含义逐渐转向“麦粒渐满”,成为与农事更直接相关的物候描述。再到明代,南岭附近地区雨水增多、河流水量上涨,人们又赋予小满“江河小满”的新内涵。

同一个节气,在不同的时空背景下,它被赋予了不同的意义,而这些意义都是合理的、真实的,也都丰富了节气的文化厚度。

二十四节气作为中华文明的重要成果,随着文化的传播而扩展到东亚地区,日本、朝鲜、韩国和越南等周边国家都不同程度地接受并采用了二十四节气,并根据本国自然环境和气候特点进行了适当调整。

比如大雪,在我国北方是冰天雪地、万物闭藏的景象,但在越南,大雪时节是荔枝树开始开花的时候,他们就把“荔枝树开花”纳入物候标识,这是一种非常鲜活的本地化再创造。

日本把七十二候中的49项物候标识做了更换,这是他们在1685年根据本地气候和物候重新梳理后的结果。朝鲜半岛在1442年也对七十二候做了修改。

二十四节气不是一张固定的“物候地图”,而是一套可以在全球范围内不断生长、不断丰富的自然语言。它的价值不仅在于它的古老,更在于它的开放;不仅在于它的起源,更在于它的流变。

读+:我们常遇到这样的情况:农历新年(阴历)与立春(阳历节气)的日期,时近时远。这种阴阳历法在岁时上的“互动”甚至“错位”体现了什么?

宋英杰:农历新年和立春的日期有时很近,有时又能差出一个多月,这种“时近时远”的关系,其实正体现了中国历法最独特也最有智慧的地方——我们采用的是“阴阳合历”。所谓阴阳合历,就是既看月亮的圆缺,也看太阳的回归。

月亮一个周期大约29.5306天,太阳一个周期大约365.2422天,这两个周期本来就对不齐,但中国人不满足于只选一个,我们希望在一个更大的周期里,让太阳的节律和月亮的节律重新“合得上”。

所以你会看到,春节最早能到1月20日,最晚能到2月21日,跨度几乎一个月。但如果把几千年的春节日期做一个平均,它会落在一个非常有意思的位置——立春。这不是偶然,这是历法在长周期里自我校准的结果。

西方的历法,比如从儒略历到格里高利历,只盯太阳,所以日期固定,但为了修正误差,它会直接把1582年10月5日到14日这十天从历史上删掉。这种做法在我们中国历法里是不可能出现的。我们不会粗暴删天,而是通过置闰、通过节气的调节,让时间在内部慢慢消化误差,这是一种非常中国式的智慧:不极端、不生硬,讲究“辗转腾挪”。

我们既尊重月亮的周期,也尊重太阳的回归,我们不满足于任何单一逻辑,而是要在更大的周期里让它们实现拟合。不追求短期的绝对精确,而追求长周期的和谐与平衡。

这种思维方式,恰恰体现了中国文化中包容、弹性、辩证的时间观——在复杂中求统一,在差异中求和谐,让自然的节奏与生活的节奏在时间里相互校准、彼此成就。

读+:您提到,“二十四节气是未完待续的文化”。在您看来,它在今天最值得续写的篇章是什么?

宋英杰:当下,面对二十四节气这份厚重的“存折”,我们不仅要学会“取钱”,更有责任继续往里“存钱”。二十四节气是活态的、生长的、不断在丰富的。而正是这种与生活紧密交织的活态传承,才让节气文化生生不息、历久弥新。

在二十四节气基础上提炼出的七十二候,依然“未完待续”。因为它原本记录和浓缩的是两千年前中原地区各个时令的物候特征,后世并未进行精细的“本地化”,并且随着气候变化,物候的年代差异也非常显著。

如果把二十四节气的诞生看作一个文明的“句号”,那么它两千多年的传承与不断被重新诠释,就是一个长长的“逗号”。它从来不是封闭的、完成式的,而是一直在续写。

在我看来,它今天最值得续写的新篇章,是让节气从“中国的智慧”真正成为“人类共享的语言”。

二十四节气之所以能成为人类非遗,是因为它背后的自然规律是共通的。太阳周年视运动、四季更替、物候变化,这些不是某一个地方的专利,而是全人类共同面对的自然节律。我们越能放下“发源地的执念”,越能看到它在世界各地被重新表达、重新创造的精彩。

古人的节气智慧源于生产生活,今天的续写也该扎根当下。气候变暖让“喝了白露水,蚊子就闭嘴”变成了“喝了寒露水,蚊子才蹬腿”,东北的耕种谚语也跟着时序调整,这说明节气是跟着时代“呼吸”的活态文化。

节气是古人“知识众筹”的结果,今天我们更应以开放的心态,跨学科、跨国界地去丰富它。越来越多的年轻人在不同的节气里关心“吃什么”“怎么穿”“怎么过”,这是很好的延续文化的方式,把节气融入礼乐、节庆,让它从书本里的知识变成生活里的仪式——它原本就来自生产生活,今天也应该继续解决当代的问题。