">

">

"> 鸡毛信实寄封

鸡毛信实寄封

□ 本报记者 李晓洁

在黄山市歙县与黟县档案馆,两份跨越时空的信件档案诉说着截然不同的商海悲欢。一份是清代徽商董梯云与友人的往来书札,字里行间满溢着知交情谊的暖意;另一份则是民国十四年从芜湖寄出的鸡毛信,信封背面的“传票”警告与封口处颤抖的白羽,无声诉说着迫在眉睫的烦忧。它们恰似两面明镜,映照出徽商命运长河中的喜悦与烦忧。

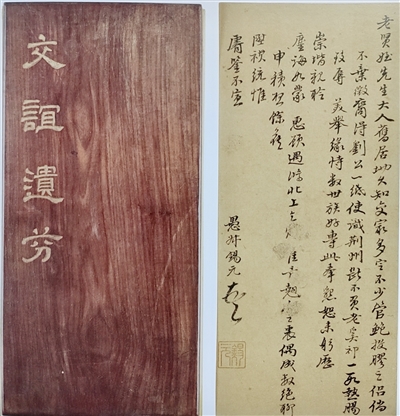

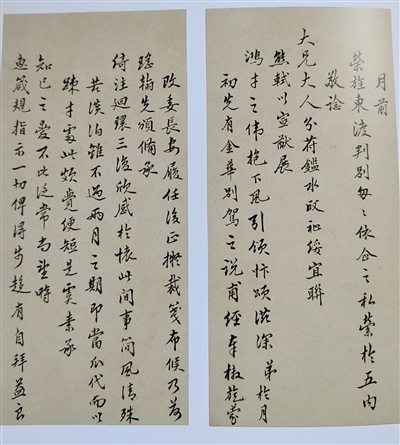

《交谊遗芬》:笔墨间的温情与守望

翻开书信集《交谊遗芬》,我们得以走进徽商董梯云与盐、茶、木、典等行业同僚的精神世界。这些精心装裱的书信,绝非商业往来的简单记录,更是游子羁旅途中不可或缺的心灵慰藉,承载着生意场外真挚的喜乐与牵挂。

细读其中一封信。开篇“荣旌东渡,判别匆匆”,道出董梯云与友人离别仓促的遗憾;“依念之私,萦于五内”,更显不舍之深。旋即,笔锋转向对友人政绩卓著、前程远大的由衷“忭颂”,字里行间满是为挚友欣喜的暖意。他亦向友人倾诉近况,长安差事“事简风清”,心境“淡泊”,流露出难得的闲适。即便偶遇棘手烦难,也因深知远方有可托付的知己而倍感心安。“素承知己之爱,不比泛常”,足见情谊深厚;一句“时惠箴规,指示一切”,那份毫无保留的信任,正是知己相交的动人写照。

这张由笔墨精心织就的人情网络,是徽商离乡背井、闯荡四方时最温暖的港湾。书信集的精心装裱,更显主人对彼此间情谊的珍视。它承载着徽商在平稳岁月里的从容:家业有序,挚友相知,子弟有望。这份渗透于日常书信往来中的安稳与守望,构成了他们内心深处最踏实的“喜乐”底色。

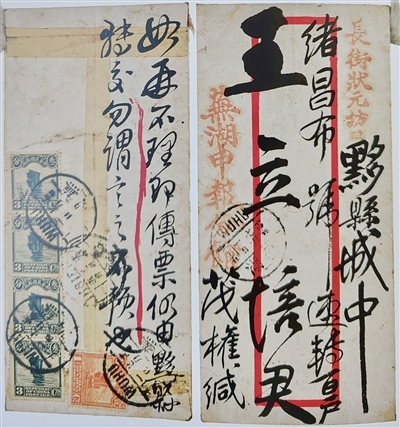

鸡毛信:“一根白羽”下的商业危机

时间流转至民国十四年(1925年)。一封特殊的信件由芜湖长街状元坊口“芜湖申报会馆”寄往黟县,收信人是“百户王立培君”,落款为“茂权缄”。这封信的气氛与《交谊遗芬》截然不同。

信封封口处,一根长90毫米的白色鸡毛赫然在目!在当年,这鲜明的标记象征着十万火急,刻不容缓,紧张感扑面而来。翻至信封背面,一行字如冰锥刺目:“如再不理即传票,仍由黟县转交,勿谓言之不预也。”这句话的意思是,若再不处理,将发传票控告,传票仍寄至黟县转交于你,莫怪未曾警告!语气强硬,毫无斡旋余地。这已非人情往来,而是赤裸裸的债务纠纷与司法威胁。

在民国兵荒马乱、经济凋敝的动荡岁月里,纵是徽商也难免遭遇困厄,这封鸡毛信传递的冰冷“烦忧”,不仅是个体的债务危机,更折射出乱世之中,维系徽商网络的信任与人情,在生存压力下显得脆弱不堪。

两封书信,两个时代。《交谊遗芬》的墨香里,浸润着徽商鼎盛时期特有的安稳与温情;而那根刺眼的白羽与冰冷的“传票”警告,则奏响了民国乱世中徽商个体命运跌宕的“烦忧”悲歌。这两封穿越百年的信,以最私密、最真实的姿态,记录下徽州商人日常生活中的笑泪与甘苦。信纸虽薄,却承载着沉甸甸的人生滋味,更见证了一个商帮在时代洪流中的起落沉浮。

更多链接:如果您对徽州文书感兴趣,可实地参观《千年“徽”煌——徽州历史档案联展》,近距离感受古徽州千年文书档案的魅力。地址:屯溪区社屋前路1-1号 黄山市档案展览中心5楼。预约电话:2676466。