">

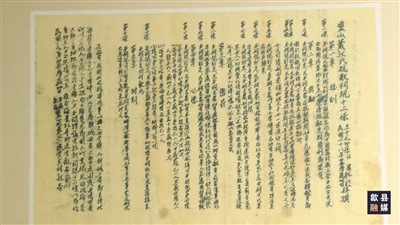

歙县档案馆收藏有一批抗日战争时期的珍贵档案。其中,诞生于1939年的《灵山萧江氏抗敌祠规十二条》,真实记录了歙县小川乡灵山村萧江氏族人为抗击日寇,以宗族之力立下十二条铁规动员子弟参军的历史,以“奖励”保障军属、以“惩罚”肃清民贼、以“公德”倡导忠烈,字字铿锵如鼓点,生动展现了中华儿女同仇敌忾、众志成城的爱国情怀和民族气节。

1937年,卢沟桥事变掀开了全民抗战的序幕。为了守住徽州这块易守难攻的战略要地,歙县广大民众同仇敌忾、热血沸腾,积极响应全民抗战号召,自发组成“人民抗日义勇军”,与政府正规军一道,用血肉之躯共御强敌。“全面抗战以后,歙县成立了抗敌后援会,社会各界积极捐款捐物,支持将士在前线杀敌。在这种情况下,很多以宗族为代表的村落,都会支持自己宗族中的年轻子弟投入到抗战中来。”歙县党史研究者邵宝振说道。

小川乡灵山村三面环山,村落依山而建,犹如世外桃源。抗日战争全面爆发后,战火虽没有波及村庄,但这场生死存亡的民族之战,让萧江氏人毅然选择直面硝烟,加入到保家卫国的行列中。1939年,族中爱国进步人士江汉牵头,联合德高望重的族人共商抗敌之策,最终订立《抗敌祠规十二条》,主要从奖励、惩罚、公德三大方面鼓励族人积极应征入伍,志愿献身为国,共同抗击日寇。这份用钢板刻字、油印在白纸上的文字,没有华丽辞藻,却句句直击人心。

“《抗敌祠规十二条》从树立典型、正面引导方面,鼓励族中子弟上战场杀敌,还着力解决他们的后顾之忧,比如家庭赡养、子女生存、田产处置等问题,在里边都进行了相应的规定。”邵宝振告诉笔者。

为让每一户族人都知晓这份抗敌决心,萧江氏宗族不仅将《抗敌祠规十二条》张贴在宗祠显眼处,更逐户分发,确保人人传阅。1000余字的内容,把“保家卫国”的宏大主题,化作“田产有人耕、家人有人养、英名有人传”的实在承诺,点燃了青年们的报国热情。很快,一批萧江氏子弟主动请缨,义无反顾地踏上了枪林弹雨的前线。

2016年,歙县档案馆工作人员在整理历史文物时,这张沉睡多年的《灵山萧江氏抗敌祠规十二条》重见天日。纸张已显脆薄,字迹却依旧清晰,仿佛在静静诉说着那段历史。在国家危难之际,一个宗族以祠规为约,自觉做到“有人出人、有钱出钱、有力出力”,这正是当时歙县乃至全国全民抗战的鲜活缩影。“《灵山萧江氏抗敌祠规十二条》既代表了当时徽州宗族在家国大义面前的价值取向,也反映了中华民族对国家命运和国家前途的担当精神,在当代也具有非常重要的传承意义。”邵宝振说道。

·潘腾 许渴·