《

中国铁道建筑报

》(

2024年12月13日

4

版)

|

2024年3月,历时近两年,由中铁建设承建的博鳌近零碳示范区改造完成。通过可再生能源利用,设备设施性能改造提升,围护结构性能改造提升,智慧化性能改造提升,示范区改造后每年可减少碳排量1.1万吨,节约用电660万千瓦时,节约天然气64.9万立方米,被国家能源局授予能源绿色低碳转型典型案例称号,并上榜住建部第一批城市更新典型案例。图为博鳌近零碳示范区。 |  |

中铁建设应用“4+1”节能降碳技术体系完成中铁建设大厦的绿色低碳节能改造,通过在大厦裙楼及顶层安装273块光伏板,最大限度利用可再生能源。据悉,光伏板冬季日均发电量达312千瓦时,产生的绿电可满足大厦6%的用电需求。图为运保人员清洁光伏板。 袁 鹏 摄 |  |

博鳌近零碳示范区运行管理中心可以对整个零碳示范区进行碳监测、碳核算及智慧化运维。中心搭载了智慧能源管控平台,该平台运用“CIM+BIM”建设3D数字孪生东屿岛模型,接入楼宇管控、灯光照明、环境监测等系统,实现可视化监测管控,定期反馈设备运行状态,根据建筑空间人数及室外光照强度,动态调节空调及灯光。图为博鳌近零碳示范区运行管理中心。 王佳琦 摄 |  |

由中铁建设承建的雄忻高铁小里站是雄安地区首个“光伏+临建”低碳运行管理试点项目,项目部在产业工人社区及管理人员生活区临建屋顶铺设了714块光伏板,面积达1800平方米,总装机容量399千瓦,预计全年可节约电费33万元。图为社区及生活区全景。 刘雪彪 摄 |  |

2024年6月,中铁建设成立了绿色低碳产业技术研究院,这也是中国铁建“1+9+N”科技创新体系中首个成立的产业技术研究院。作为研究院重点打造的“明星产品”,高性能建筑用气凝胶隔热保温材料在产品种类和干燥技术方面成功进行了二次迭代。图为研发人员正在进行试验。 袁 鹏 摄 |  |

中铁建设在厦门北站换乘中心安装了中国高铁站房面积最大的天气感应式智能天窗,该天窗建筑面积约1400平方米,分布在天窗的风雨感应器,可根据每天实时监测的光照强度、风力大小、降雨及室内外温差等数据,自动开合玻璃及窗帘,预计每年可减少通风系统运转40天。图为位于换乘中心的智能天窗。 袁 鹏 摄 |  |

2024年9月,新建汕头站正式开通运营。该站是我国粤东地区规模最大、交通接驳功能最齐全的综合高铁枢纽。中铁建设创新应用全国首例建构一体化树状造型钢结构柱施工技术、全国首例异形多曲变截面连续拱形全现浇清水混凝土雨棚等多项绿色低碳技术。图为新建汕头站。 杨富岗 摄 |  |

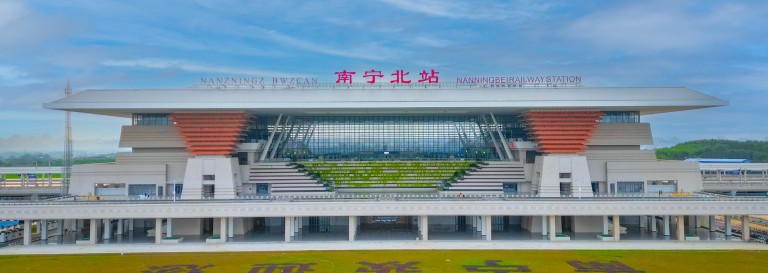

南宁北站以“绿城廊桥 城市客厅”为设计理念,中铁建设将壮族“那”文化中的梯田元素与现代建筑风格相融合,打造了全国首例站房融合梯田元素的垂直绿化景观,景观整体共8层,面积达656平方米。不仅如此,他们还在车站屋面布置4547块光伏电池板,装机容量2497.55千瓦,月发电量约25万千瓦时,余电上网约1万千瓦时。图为南宁北站梯田景观。杨 蕾 摄 | 编者按

党的二十届三中全会报告强调,要加快经济社会全面绿色转型。

在海南博鳌东屿岛,全世界启动风速最低的花朵风机24小时持续发电,采用“光伏玻璃、百叶、电动窗通风”组合的亚论酒店外幕墙,每年可减少20%的空调用电量和35%的太阳辐射热量,光伏地砖、磁悬浮变频离心式冷水机组……八大类19项近百种绿色低碳建筑技术,焕然一新的东屿岛,向世界展示“向绿图强”的中国样板。

11月,来自国铁集团、中国铁道工程建设协会、各铁路局及客专公司、高校及科研院所、设计院、监理及施工企业代表共200余人齐聚新建汕头站,参加由中铁建设承办的铁路客站绿色低碳技术交流暨现场观摩会,绿色设计、绿色建造、绿色运维,“最潮”站房引领“绿色潮流”。

从博鳌近零碳示范区改造,到新建汕头站投用,大力发展新质生产力、加速绿色低碳转型,中铁建设蹄疾步稳。他们勇当“碳路先锋”,以成立中国铁建绿色低碳产业技术研究院为契机,系统总结形成“4+1”节能降碳技术体系,涵盖围护结构性能、设备系统节能、可再生能源利用、碳汇和智慧能源管控五大方面,在北京朝阳站、厦门北站、南宁北站、小里站等高铁站房中应用实施,逐“绿”而行,向“新”而兴,为中国高铁注入更多“绿色能量”。