——中国铁建以工匠精神挑战极限打造超级工程

李桂香

《

中国铁道建筑报

》(

2024年09月13日

2

版)

|

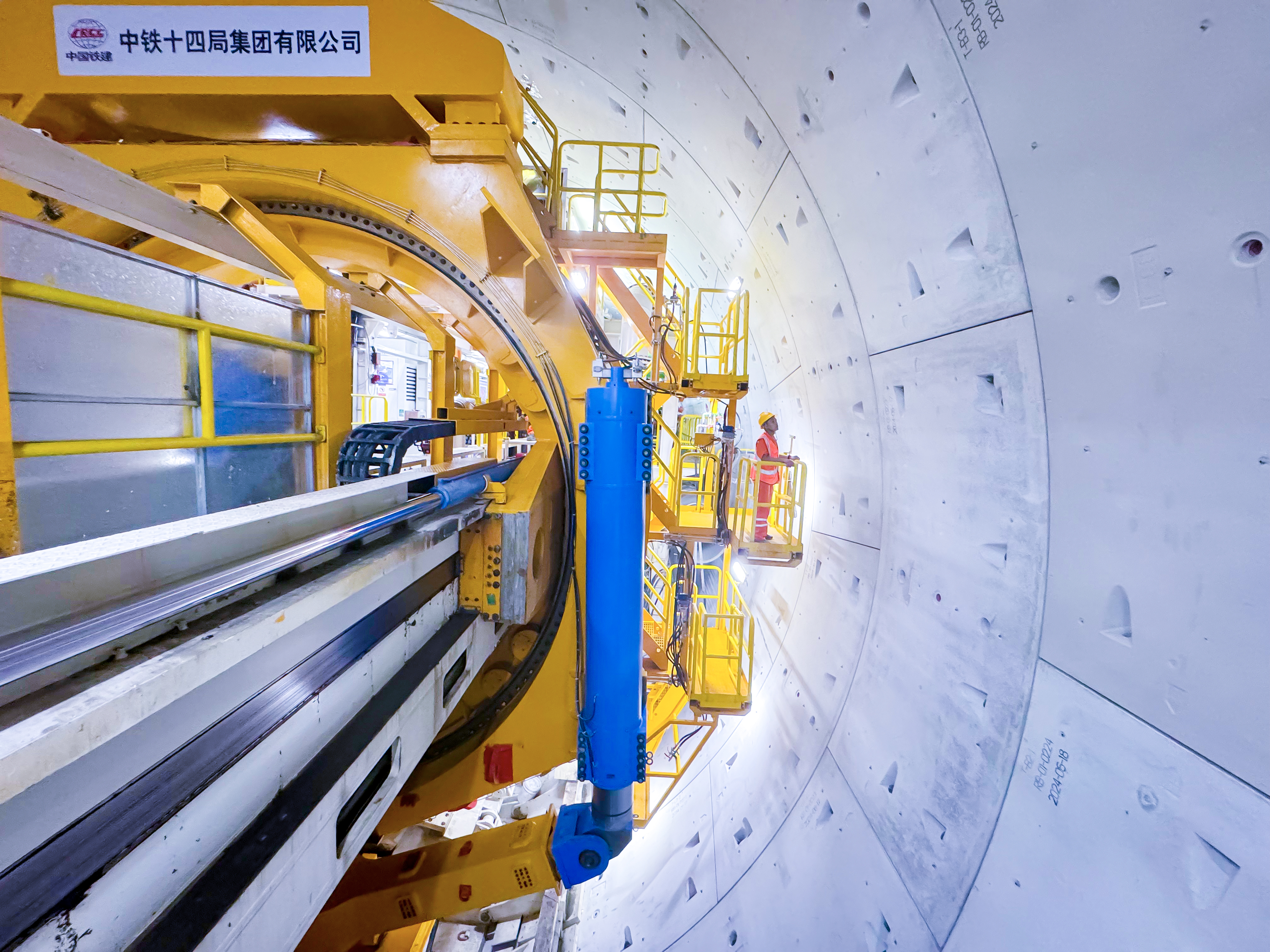

技术人员检查管片拼装质量。 李思思 摄 |  |

技术人员进行管片拼装作业。李思思 摄 |  |

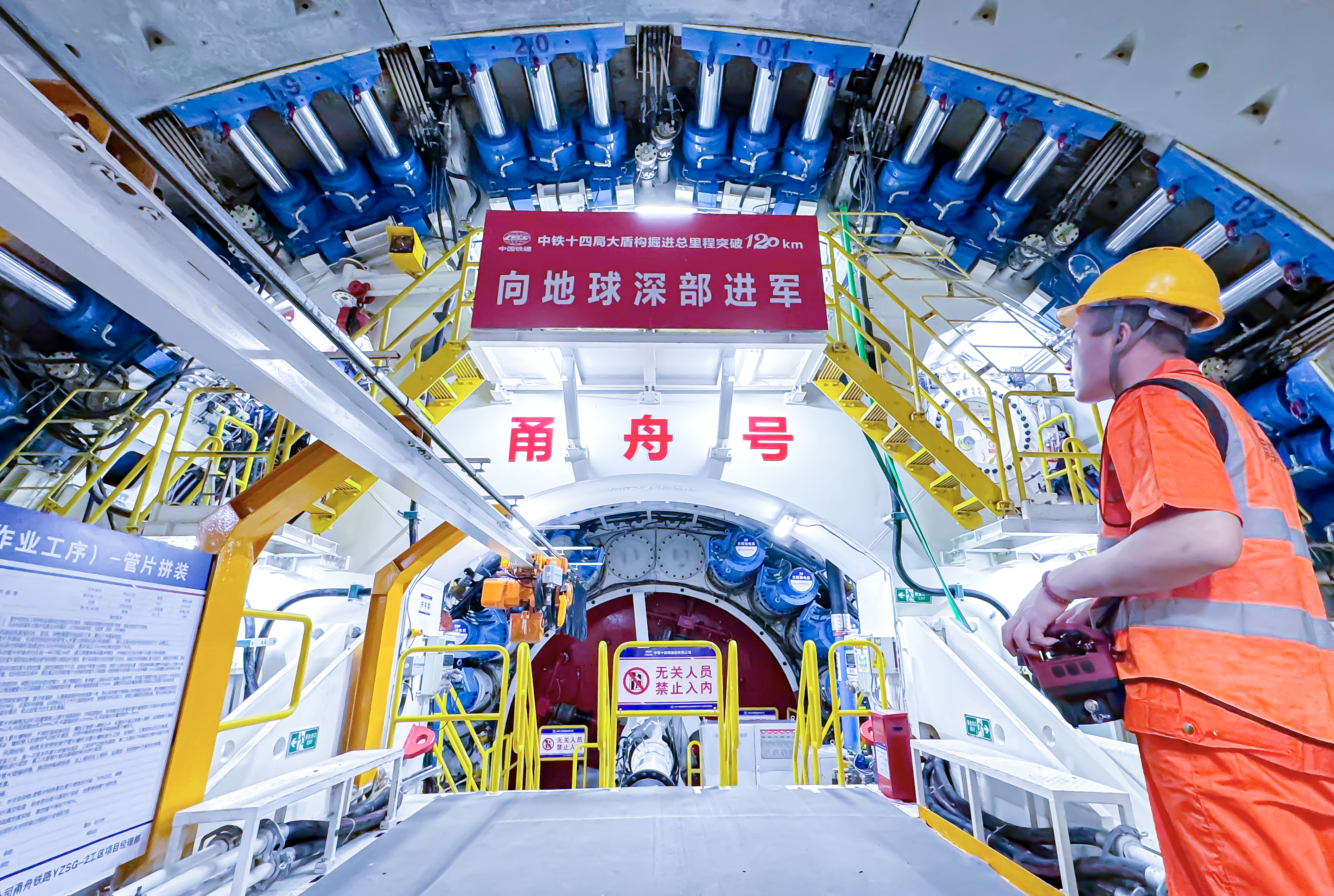

“甬舟号”盾构机下线现场。 范少文 摄 | 编者按

双龙竞发,连通山海。在浩瀚的东海海底,甬舟铁路金塘海底隧道正在平稳安全相向掘进。聚焦贯彻落实党的二十届三中全会精神,铁四院、中铁十一局、中铁十四局建设者充分发挥智能施工建造全产业链优势,不断突破关键核心技术,占领行业高地,用铁建品质、铁建技术、铁建力量,打造出举世瞩目的世界级超级工程。《人民日报》曾先后两次对该工程建设进行专题报道,点赞中国铁建团队铸创新利剑,破跨海桥隧工程技术难题,广泛传播企业品牌。

通讯员 李桂香

在东海海域,被誉为“中国第一大群岛”的舟山群岛星罗棋布。今年5月,全长70.137公里的浙江宁波至舟山铁路(以下简称“甬舟铁路”)的关键线路——金塘海底隧道开始相向盾构掘进,建成后,高铁穿海上岛将成为现实。

党的二十届三中全会指出,要优化重大科技创新组织机制,统筹强化关键核心技术攻关。技术助推建设,甬舟铁路是目前越海桥隧工程技术难度最大的铁路工程之一,中国铁建团队在施工中不断加大科技创新力度,从勘察设计、装备制造到施工建造,开展攻关,向新而行,以“工匠绝活”让超级工程“穿山越海”。

反复考量 量身定制“最佳方案”

在非山即海之地修铁路有多难?作为甬舟铁路总体设计负责人的程小平最有感触。

自2011年进入铁四院工作后,程小平参与过很多铁路工程建设,而甬舟铁路,是他“碰到过的难度最大的项目”。

甬舟铁路2009年便启动研究工作。程小平说:“某个区域线路怎么走,选择修桥还是修隧道,隧道采用多大的洞径,桥梁采用多大的跨度……要考虑的问题非常多,涉及的部门也很多。”

而甬舟铁路究竟有多难?大中桥梁36座,隧道17座,桥隧比超过90%,跨海水域段长达10余公里……从这些数据中可见一斑。

但想要实现高铁穿海上岛,首先需要解决的第一个问题,是如何穿越金塘水道。

金塘水道是宁波舟山港最繁忙的运输通道之一,正好位于甬舟铁路规划路线上。如何跨越金塘水道?用什么方法穿?只有确定了这一方案,高铁上岛才能成为可能。

“如果采用桥梁跨越,会大大降低其通航能力,对既有的海上运输产生很大影响。”程小平介绍,最终,团队选择了修建隧道,全长16公里的金塘海底隧道,盾构段长约11公里,直径14米。

“由于地质条件复杂,隧道上方海运繁忙,工程背后是从量变到质变的难度跨越,挑战着科技极限。”程小平说,隧道开挖需要解决地质条件差、水压高、海中对接难度大、防灾救援难度大等世界级难题。其中,甬舟铁路金塘海底隧道最大海底埋深为78米,需要承受极高的水压考验。

为详细收集海域地质资料,设计团队加大隧道所处海域钻孔采样密度,平均30米一个孔。而此前铁路地质勘探基本为50米至100米一个孔。金塘海域还是宁波港黄金航道,加大了钻孔难度,勘探首次采用了三维物探、海上钻探平台以及地质勘探AI管理系统等先进勘探手段。

终于,2020年12月22日,随着舟山市册子岛上挖掘机铲下第一斗土,甬舟铁路正式开工。

刚开工时,程小平每天都守在施工现场。“施工方案在现场确认后才能落地执行,还会遇到一些突发情况。”他说,“从铁路开工,到最终竣工验收通车,我们全程配合,随叫随到。”

一路攻艰 精准组装“孪生兄弟”

今年4月18日,在宁波金塘海底隧道宁波侧施工现场,随着一声令下,一台起重能力800吨和一台起重能力400吨的履带吊同时启动,将重达460吨的“甬舟号”盾构机刀盘缓缓抬离地面。

中铁十四局甬舟铁路项目盾构经理董冰回忆:“最难的就是盾构机下井组装。井口深达58米,是目前国内最深的大直径盾构始发工作井,吊装难度大,耗时也长。”

董冰介绍,以一个小构件为例,履带吊从地面吊装部件下井再到地面用时长达1.5小时,较常规项目足足多了2-3倍。

那段时间,董冰与远在湖南长沙协调发货的盾构工区经理赵大彬每天保持通话,前后为宁波发来了103车次盾构部件。“台车属于超宽部件,白天无法上路,我们就在凌晨运输;路面不够宽,我们就垫钢板——想尽一切办法保证盾构组装工期。”

“甬舟号”盾构机由盾体和五节台车组成,组装由尾部台车向前端盾体进行,完成一节回拖一节,为下一部件组装提供场地。但单井口吊装,如何将盾构机回拖,“藏”进矿山隧道又成为一大难题。

董冰和团队通过创新,设计出狭小空间盾构机专用转运车,部件在地面组装后整体吊装下井,再通过转运车运至指定位置,转运车可整体吊装出井。这款小车不仅方便运输、易于拆解,还节省了大量时间与人工。

作为盾构机最大单体部件的刀盘,“甬舟号”盾构机刀盘直径14.57米,吊装下井时与井壁最近距离不足3米,稍有不慎就有可能撞上井壁。

董冰和现场组装团队定制吊绳和卷扬机,经过7次模拟,分析刀盘吊装周边环境及现场布置等因素,合理设置履带吊站位,地面作业人员和井下40余名作业人员紧密配合,实现了刀盘与主驱动精准对接。“起”“翻身”“落”……最终,刀盘与盾体精准合体。

另一头舟山侧,在中铁十一局甬舟铁路吊装司索队长黄奎的指挥下,现场36名作业人员相互配合,800吨履带吊与400吨履带吊默契协作,使“定海号”盾构机刀盘成功下井,与井下的盾构机主机精准合体。

经过调试,5月16日,“甬舟号”和“定海号”分别从宁波和舟山两侧始发,它们将穿越万米金塘海底水域,最终会合。

相向掘进 破解地下“施工难题”

今年9月9日,在位于地下58米的“甬舟号”盾构机掘进现场,中铁十四局甬舟铁路项目盾构机长彭超长舒一口气,终于放下心来。历时4小时,他们顺利完成了第289环掘进。

“盾构机在软土地层中掘进时,一般1小时就能完成一环,也就是2米。”彭超说,“甬舟号”盾构机出发即进入长达620米的全断面硬岩地层,同时还要一次性下穿3根原油管道和1根成品油管道,这对盾构机掘进参数控制尤其重要。

相较于普通硬岩地层,全断面硬岩硬度最高能够达到220兆帕,对刀具、泥浆泵等磨损非常大。“掘进2个月来,我们最慢的一环使用了6小时。”彭超说,最初,他们不到100环,就更换了2个泥浆泵。

彭超的师傅董冰曾先后在济南黄河隧道、杭州秦望隧道与“地下石块”鏖战,那些石头曾在管道中横冲直撞,击穿管道,一度让掘进陷入焦灼。

“最重要的就是尽快摸索出一套适合当前地层的掘进参数。”不足十平方米的驾驶室内,董冰和他的徒弟们翻看着掘进参数和地质材料,通过不断尝试寻找最匹配的掘进参数,同时调整优化泥浆配比,提高泥浆的携渣能力,保证切削下来的石块能够顺利通过管道排出。

6小时、5小时、4小时……终于,一套合理掘进参数被总结出来,每环掘进速度从五六个小时下降到三四个小时,极大提高了掘进效率。

东海之滨的舟山市海风徐徐,在当地有着“高铁小镇”之称的金塘岛地下深处,中铁十一局建设者正加快建设步伐,向着隧道贯通目标迈进。

“封顶块拼装完毕,经复核管片内壁平整,无错台、无渗漏。”伴随着一条对讲机中传来的消息,甬舟铁路金塘海底隧道舟山段顺利完成第289环盾构掘进任务。

与“甬舟号”盾构机一样,“定海号”盾构机在始发后也遇到诸多困难。“我们先后遭遇了全断面岩层刀具磨损大、地下水丰富管片容易上浮、软硬不均地层中循环泥浆排渣不畅等问题。”中铁十一局盾构队队长周法庭介绍。

而通过总结分析掌握应对方法,盾构队的队员们逐渐摸清了这段地下层的“底细”,掘进也变得更为顺畅,盾构机掘进速度显著提升。

“工程目前开局良好,说明前期决策正确。”在甬舟铁路金塘海底隧道百环总结暨大盾构管片上浮控制关键技术交流会上,中国工程院钱七虎院士点赞金塘海底隧道建设,“完工建成后,将为我国海底隧道工程增添靓丽的一笔,也将对建设其他海底隧道具有启发意义和参考价值。”

眼下,甬舟铁路全线重点工程全部进入主体结构施工阶段,而在新质生产力的驱动下,这群大国工匠的“绝活”还在继续上演……