我家的全家福,中间排正中的是我爷爷

我家的全家福,中间排正中的是我爷爷

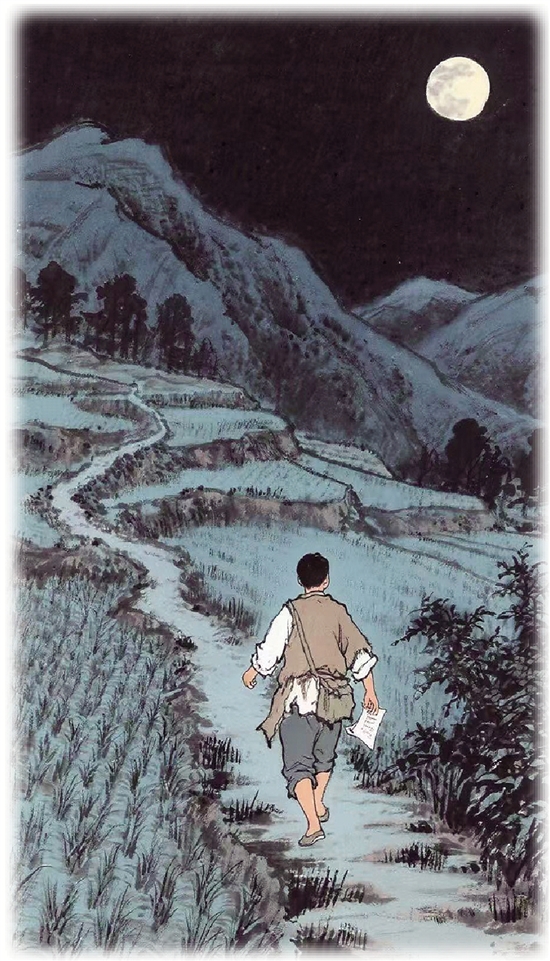

AI生图

AI生图

本报编委委员 曹志男 口述

本报记者 孔珂依 整理

在抗战胜利80周年之际,许多令人尊敬的抗日老兵佩戴着军功章,讲述着过去的故事。这令我更加思念我的爷爷——他也曾拥有许多枚沉甸甸的军功章,其中一枚,正来自那场艰苦卓绝的抗日战争。

每当我凝视这些勋章,爷爷挺拔如松的身影便浮现眼前。它们所承载的不仅是荣誉,更是一段血与火写就的历史。时光流转,这些故事和精神在我心中愈发厚重,也愈发闪亮。

“提着脑袋”传递情报

我爷爷曹岳绚出生于1920年3月,是新昌县钦寸村人,家中条件尚可,在黄泽镇读过4年私塾,得以通晓事理、明辨是非,也由此在心中埋下了家国一体的赤诚情怀。

1940年1941年间,日机疯狂轰炸新昌,新昌县城半为废墟,造成“新昌剩只角”的惨状。虽然钦寸村因地处乡间而幸免于炮火直接侵袭,但爷爷亲眼看到周边许多乡亲在日军的烧杀抢掠中家破人亡,不少人流离失所、被迫背井离乡,还要忍饥挨饿,他心中满是对乡亲们的同情,更燃起了对侵略者的熊熊怒火。当时,爷爷在村里常常能听到新四军三五支队在四明山打日本鬼子的故事,心中也萌生了加入的想法,只是苦于不知道如何加入。

当时,中国共产党组织已经在新昌的抗日烽火中悄然壮大。邻村枫家潭村的王超(后于1944年8月成立该村党支部并担任首任书记)等地下党员以乡村教师身份为掩护开展革命工作。经人介绍,爷爷认识了王超同志,他敏锐察觉到爷爷对日军的痛恨,爷爷也通过他接触到了革命思想。

想到乡亲们经过日军卡口时必须磕头作揖、稍有不慎还会遭到毒打,爷爷意识到,唯有奋起抵抗、将侵略者赶出去,才能真正让中国人挺直腰杆、有尊严地活着。怀着对乡亲们苦难的共情,爷爷经王超同志考察后,被发展加入三五支队,成为抗日洪流中的一员。

就在那个时候,爷爷虽年轻,却因做事沉稳、又识文断字,被推选为村里的伪保长。这个“公开身份”,恰好成了他开展革命工作的最好掩护——他暗中为三五支队搜集日军动向等情报,再趁着夜色传递出去。那时日军在沿途设下重重关卡,白天盘查极为严密,爷爷便选择在深夜行动,摸黑在田埂、山道上跋涉十多里路,避开巡逻的敌人,将情报及时送到梁柏台烈士故乡查林村、枫家潭村等秘密联络点。如今想来,每一次情报传递,都是爷爷“提着脑袋”与外来侵略者抗争的过程。

在开展情报工作的同时,爷爷也以王超同志为榜样,悄悄向村民们宣传抗日救亡思想,唤醒乡亲们的反抗意识,鼓励大家团结起来、支援抗日,点燃更多人心中的“火种”。

藏在抽屉里的勋章

由于村里人多眼杂,爷爷等人的身份不幸暴露,只能连夜离家上了四明山打游击。白天,爷爷与战友们一起打鬼子;夜里,则持枪站岗放哨。后来,他被编入新四军,随部队北上抗日,继续为民族解放事业奋斗。

那些年,他不敢,也无法与家里联络,村里一度传言他已经牺牲。直至解放后,爷爷才得以第一次传递平安的消息回家,而他真正和家人团聚,已是在抗美援朝之后。对于抗日过程中那些惊心动魄的往事,爷爷从来不多说,他把自己的军功章珍重地藏在家中抽屉里,从不轻易示人。我还是小时候在家中翻找东西时,才偶然发现了这个“秘密”。

我攥着勋章跑到他面前,缠着他讲背后的故事,他难得地打开话匣子,给我讲起一段刻骨铭心的往事。那次,他和战友坐船运送物资过江时,遭敌军飞机轰炸,他眼睁睁看着前面的战友和船一起被炸沉,但为了保障后方的物资运转,他们的船不能停,只能冒着枪林弹雨继续往前冲。讲到这里,爷爷沉默了好一会儿,才哽咽着告诉我,每次看到这些勋章,就会想起和他一起参加革命的战友,他们很多都永远留在了战场上。

抗战胜利后,爷爷又参与了解放战争、抗美援朝、解放“一江山岛”等战役。1963年转业后,爷爷根据组织安排,担任新昌县医药公司党委书记兼公司经理。

听我母亲说,那时加工资名额每年按照职工人数的百分比分配,指标很少,因为爷爷工作细心负责,总能拿到资格,但他总是毫不犹豫地把自己的指标让给别人。奶奶难免埋怨,他却以不容置疑的平静语气说:“不要再说了。我的命,是赚来的了。想想那些死在战场上的战友,他们连新中国都没看到,我还有什么不知足?”这句话,深深地烙在我们心底。

爷爷的军人作风,也深深浸润在对我的言传身教里。我读小学时,他郑重地把自己的军功章送给了我,嘱咐我说“要记住的,不是我个人做了什么,而是那段不容忘却的历史”。

如今回望,爷爷的脊背笔直,不只是军人的仪态,更是他一生挺直腰杆做人的写照。他的选择,从不为一己功名,而是守护初心、奉献家国。 (下转2版)