AI生图

AI生图

戴庆还烈士遗物

戴庆还烈士遗物

温州革命烈士纪念馆

温州革命烈士纪念馆

当我第一次来到温州市江心屿革命烈士纪念馆,在柔和的灯光下,一顶棉军帽静静地陈列在展柜中。与其他展品不同,它不像它们那般遥远,反倒像是还带着体温。我走近,玻璃映出我的轮廓,与帽影重叠——展签上写的是“戴庆还烈士遗物”,而我心里念的是,“四爷爷的帽子”。

那一刻,我不是在瞻仰一件革命文物,而是在触摸一段属于“我家”的记忆,亲切、真实、依然滚烫。

一

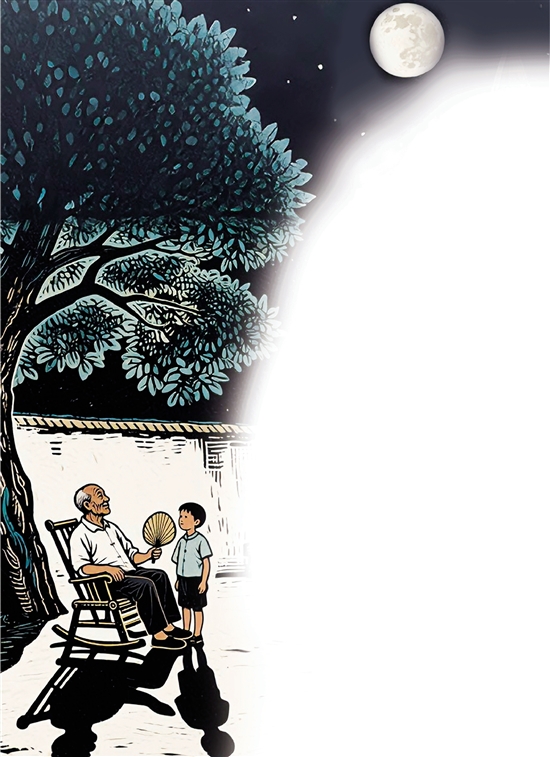

从我记事起,夏夜的院子里,爷爷总摇着竹椅讲起四爷爷。爷爷告诉我,我家最早投身人民抗日革命战争的是二爷爷戴庆来,他是浙南人民抗日革命地下党在永嘉设立的三分队队长。在二爷爷的带领与感召下,四爷爷戴庆还也投身于民兵组织。

小时候,奶奶常一边缝衣服,一边给我讲起四爷爷的童年。她说,四爷爷十几岁就敢为受欺负的村民出头,是村里出了名的“硬气娃”。这份“硬气”后来化作战场上的英勇——有时为了获取情报,四爷爷冒着生命危险潜入敌占区;夜深人静时,又常趁夜色孤身潜入敌营,偷回武器弹药,为游击队补充装备。“你四爷爷在部队里,打仗是真敢上,即便自己的武器简陋,跟敌人力量相差悬殊,他也会顶着往上冲。他说过,咱们退一步,乡亲们就要多受一分罪。”

除了过人的勇气,四爷爷更有着非凡的敏锐和智慧。他从小在山中砍柴、放牛,对永嘉的地形熟稔于心。哪条小径能迂回包抄、哪个山坳可设伏阻击、哪片树林便于隐蔽撤退,他都清清楚楚。他带领民兵打游击,往往善用地形、借天时夜色,多次以少胜多,打得敌人措手不及。爷爷常说:“你四爷爷打仗不只是勇,更是心里有张活地图,脑中有本兵书。”

那是一个苦难又让人热血的年代。1945年的春天特别冷,战火在四爷爷的家乡永嘉四处蔓延,浙南抗战史上著名的“屿北武装起义”就是其中之一。爷爷说,当时屿北村被偷袭包围,四爷爷等人为了时刻准备战斗,在雷公尖等高山处监视敌人,一守就是一夜。“那帽子上全是霜,他呵出的气在帽檐结了冰碴,可眼睛亮得很。”

因为四爷爷的身先士卒,在队伍里很有号召力,年纪轻轻就有很多跟随者。

那时,我家成了游击据点,全家人都在为抗战贡献力量。二爷爷在屋里开会,建立组织、发展党员、商量作战路线和政策、帮助战士改良武器、掩护战友。奶奶虽然没有接受过教育,却心灵手巧,总是忙前忙后,为战士们浆洗缝补、准备伙食,把家里仅有的粮食拿出来支援队伍。四爷爷就戴着这顶棉军帽在村口放哨,见着可疑的人就吹三声口哨——那是他们约定的暗号。这哨声,不知多少次为游击队化解了危机。

1945年4月,敌军兵分三路,第四次围攻屿北。当夜,“永乐人民抗日自卫游击总队”第九中队、第十一中队分别占领村的东、西两边制高点独山埄和乌岩山,反包围入侵屿北的敌人。激战持续一天一夜,作为班长的他,始终顶在最前面。四爷爷的战友后来告诉我们,他冲锋时总是把那顶棉军帽往额上一推,高声喊道:“跟我上!”最终,他英勇牺牲,24岁的他尚未娶妻生子,已将生命永远定格在战场上。

太奶奶整理遗物时,只剩这顶棉军帽还算完整。奶奶说,太奶奶把帽子捂在怀里哭了很久很久,后来就压在樟木箱底,直到多年后捐给纪念馆。

四爷爷牺牲时我尚未出生,我从未见过他。可他的精神,却通过这顶帽子,在我们家一代代传了下来。

二

爸爸的军帽,是我童年最深刻的记忆。

爸爸作为生长在革命家庭的青年,早已被长辈们的赤诚所感染。参军入伍于他而言是自然而然的事情,这既是追随先辈的脚步,更是接过守护家国的接力棒。

1964年2月10日,中共中央、国务院决定成立大兴安岭林区会战指挥部,拉开了开发建设大兴安岭的历史帷幕。

爸爸作为中国人民解放军的一名铁道兵,于1974年随部队前往大兴安岭修建铁路。在条件恶劣、物资匮乏的情况下,爸爸和他的战友们传承“参加会战光荣、艰苦创业光荣、勤俭节约光荣”的“三荣”精神,爬冰卧雪、逢山开路、顽强拼搏。从1964年到1984年,铁道兵在此共修建铁路792公里,桥梁124座,隧道14座,用青春和热血为大兴安岭开发建设作出了贡献。

我见过照片里爸爸穿军装、戴军帽的样子,帽檐下笔直的身板,威武又帅气。退伍那天,他把军帽洗得干干净净,整整齐齐地和四爷爷的棉帽放在了一起。

后来,爸爸因为有驾驶技术,从部队转业进入国有运输公司,成为一名客运司机。从修铁路到路上开车,爸爸从未松懈,方向盘在他手里,就像当年握着铁道兵的镐头一样,带着沉甸甸的责任感。他总是说:“军帽可以脱,但肩上的劲儿不能松。”

(下转2版)