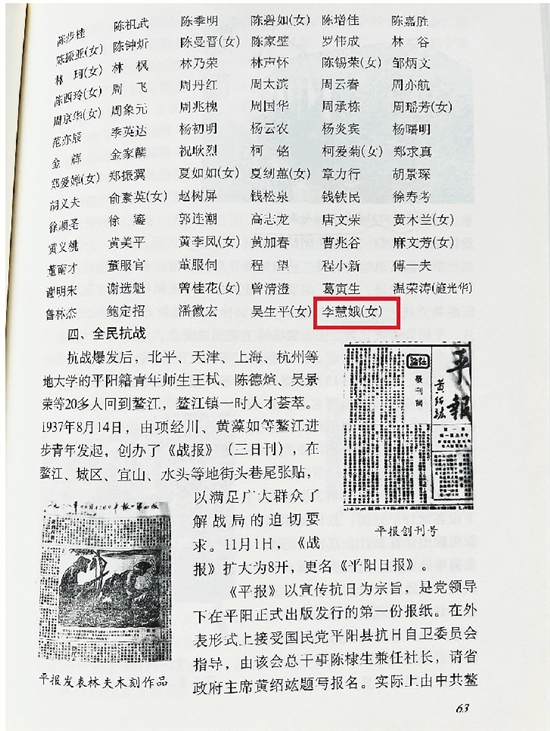

中共党史出版社出版的《平阳走出的新四军》一书中,写着奶奶的名字

中共党史出版社出版的《平阳走出的新四军》一书中,写着奶奶的名字 奶奶李慧娥生前照片

奶奶李慧娥生前照片

本报记者 张姝

8月12日的杭州,云居山细雨如丝。我们全家来到浙江省革命烈士纪念碑前,缅怀包括我的奶奶李慧娥在内的先辈们。以红色记忆为主题的家庭活动,已经成为我们家四代人家风传承的精神载体。

一段京剧

在我儿时记忆里,奶奶常常靠在竹椅上,轻轻哼唱着京剧《苏三起解》的片段。我那时不懂唱词之意,只觉得调子好听,便咿咿呀呀地跟着学。直到很多年后我才明白,那并不只是一段戏,而是一个信号、是一段抗日战争烽火岁月的回音。

我的奶奶李慧娥生于1919年,浙江省苍南县(原属于平阳县)矾山镇南宋乡北山街人。革命者吴毓(1939年浙江省委第一次党代会上被选为省委统战部副部长)家住南宋大埔山村,是我奶奶的亲戚,辈分上来说是她的弟弟,也是我奶奶进入革命队伍的引路人。

北山李姓是个大家族,奶奶家开了一个小商店。20世纪30年代初,平阳一带红军和地下党活动频繁。因奶奶家开了商店,来往人员较杂便于掩护,再加上有一层亲戚关系,吴毓经常带革命者们来店里“谈事情”。后来这里便成了抗日战争时期地下党秘密开会的根据地。

奶奶唱《苏三起解》的故事,和吴毓有关。“阿毓和我说,阿姐,傍晚有几位重要客人来,你在店的柜台边和姐妹说说话。如果看到有陌生人来,就唱两句《苏三起解》。”奶奶晚年时告诉我说。那天,她只是点点头,什么也没多问。

不过,奶奶那天并没有唱《苏三起解》。“虽然没有陌生人来,但那天依然是我这辈子记忆最深刻的一天,我手心里冒着汗,绣花针差点捏不住,一边纳着鞋底,眼睛却留意着街面的一切动静。”奶奶后来说。那天吴毓离开时,跟奶奶说:“阿姐谢谢你,你也加入革命了。”就这一句话,让奶奶心头滚烫,她写了入党申请书交给吴毓,就这样成为了一名地下党的保密员。

后来,《苏三起解》的唱段经常唱起,这也意味着奶奶一次又一次和危险交锋。我问奶奶,你难道不害怕吗?奶奶有时沉默,有时又说家里也担心过。奶奶曾说过一句话:“那时候,哪个中国人不站出来?不站出来,哪对得起自己的良心?”

一声枪响

1936年冬天的一个深夜,急促的敲门声打破了平静。来人正是奶奶店里的“熟客”,他气喘吁吁地说,快去传信,有敌人来抓地下党了!

奶奶拔腿就往大埔山吴毓家跑。天黑路滑,她跌跌撞撞,鞋子都跑掉了,她赤着脚飞奔,一刻不敢停,跑着跑着感觉双脚湿漉漉的,一摸全是血,脚板底被石子割了一道道深深的伤口。

吴毓收到奶奶的密报后,立即鸣枪,这是他和其他地下党同志的撤退约定——一声清脆的枪响,像惊雷般震醒了沉睡的山村,多位地下党核心成员得以安全转移,这是奶奶赤脚跑出的一线生机。

很多年后,奶奶平淡地跟我讲起这件事,“我只是跑了个腿,真正冒险的,是那些在前线打战的人,有的人失去了生命,有的人落下了终身残疾。”

奶奶和我说起因抗战右手残疾的刘英同志。奶奶后来被组织推荐到浙江临时省委创办的平阳北港抗日救亡干校学习,当时的老师就是刘英。有一次在食堂里,奶奶注意到刘英用左手拿筷子吃饭,忍不住问:“刘书记,您写字也是左手吗?”刘英笑了笑说,我是在北上抗日先遣队战斗时伤了右手,提不起力气,之后才慢慢学会了用左手做事的。

干校结业后,组织让奶奶选择接下去的革命任务,第一个是留在机关工作,第二个是在浙南进行革命宣传和情报收集。

奶奶听到过“一声枪响”,但一辈子没有打过枪。“但是我们在干校深造时,老师和我们说‘宣传的声音’也如枪响那般有力。”于是,奶奶选择了第二个任务,回到浙南地区组织戏剧宣传队。她带领队员们演出《送郎出征》《烽火中的妇女》,也唱《十把扇子》《白军受创不甘心》,用最朴素的方式,把宣传抗战的声音传进每一个村庄。

1938年3月,奶奶的入党积极分子考察期结束。邱新海、林辉山两位同志作为奶奶的入党介绍人,在南宋大埔山的一间普通民房里,见证了奶奶正式成为一名共产党员。奶奶说:“那天觉得心里亮堂堂的,知道这辈子跟定中国共产党了。”

革命从不是一帆风顺的。1939年底,曾经与地下党谈判合作的多名国民党官员突然翻脸,奶奶也被列入抓捕名单。面对威胁,她始终守口如瓶,最后随组织转移。这一别,她再也没能见到吴毓。直到多年后,她才知道,吴毓已于1943年壮烈牺牲。

讲起这些时,奶奶总念叨那些没能看到抗战胜利的战友。她说:“枪声背后是牺牲,他们才是真正的英雄,我只不过做了一个普通人该做的事。在当时那个特殊的时期,像我这样的中国老百姓还有很多很多。” (下转2版)