外婆与我

外婆与我

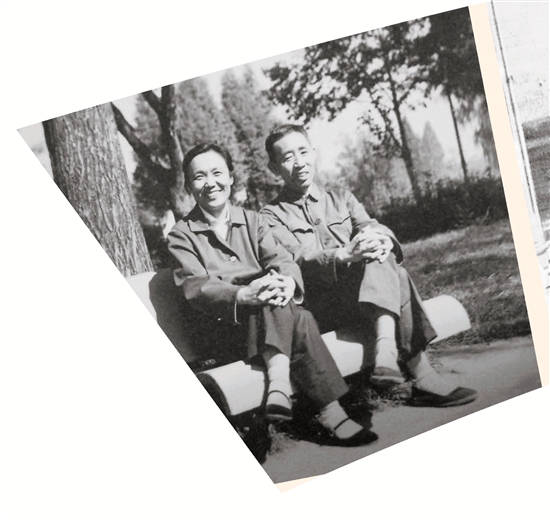

爷爷奶奶在衢州工作期间的留影

爷爷奶奶在衢州工作期间的留影

奶奶(左)的戎装照

奶奶(左)的戎装照

外公年轻时的留影

外公年轻时的留影

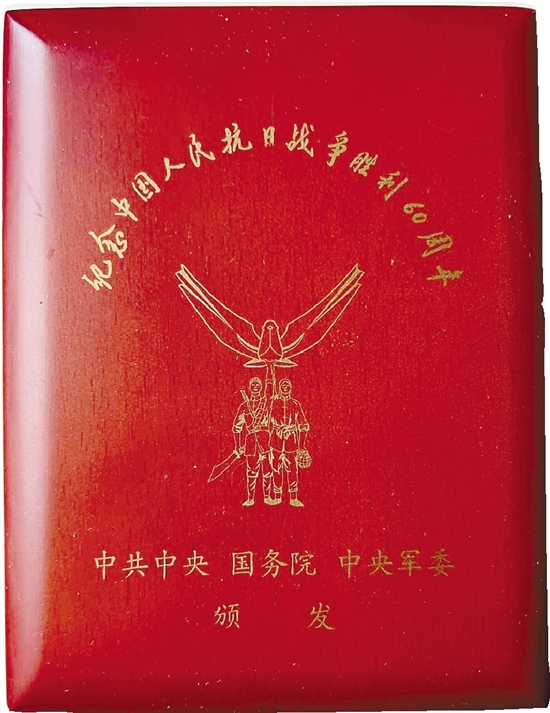

爷爷留下的,由中共中央、国务院、中央军委颁发的纪念抗战胜利60周年纪念章、纪念册

爷爷留下的,由中共中央、国务院、中央军委颁发的纪念抗战胜利60周年纪念章、纪念册

爷爷留下的,由中共中央、国务院、中央军委颁发的纪念抗战胜利60周年纪念章、纪念册

爷爷留下的,由中共中央、国务院、中央军委颁发的纪念抗战胜利60周年纪念章、纪念册

开栏语

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,硝烟散尽,精神永存。

时光的年轮,从80多年前荡漾开去。那些烽火骤起、民族危难的日子里,怀抱赤子之心的人们将抗战精神融入了血脉,也化为千万家庭薪火相传的家风底色——那是他们笃定奔向光明的从容无悔,是对国家、家庭、亲人的炙热情怀,是视死如归的英雄气概,更是百折不挠的必胜信念。

家是最小国,国是千万家。在我省政法系统,也有许多家庭,其先辈亲身参与了那场艰苦卓绝的战争,亲眼见证了那个伟大胜利到来的时刻。今日起,本报开设“抗战忠魂 薪火相传”专栏,追寻那些战火中淬炼的家国情怀在普通家庭中的传承。让我们共同聆听那些沉淀在岁月深处的故事。

本报记者 蔡亮

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。由此,我倍加思念家中已逝去的4位老人——我的爷爷、奶奶、外公和外婆。

他们都经历过那一段可歌可泣的历史,与日寇真刀真枪地战斗过,在这场中华民族反抗侵略、争取民族独立的伟大胜利上,书写过自己的名字。

他们的抗战故事和精神,是我们一家最宝贵的财富。

一

我的记忆里,4位老人参加抗战的具体原因各有不同。

四老都是河北省盐山县(新中国成立前,盐山隶属于山东省)人,祖辈都是地道的农民。他们所居的村子相距不远,算是真正意义上的老乡。

外公自小就很爱读书,奈何家中贫寒,上不起学。他就利用放牛的机会,溜到家附近的一所小学,躲在窗外偷听老师讲课。后来,一位老师发现了他,见他好学,便允许他进课堂旁听。事后才知道,那所学校的许多老师,都是我党的地下工作者,外公就在求学过程中,接受了革命的启蒙教育。

1937年7月7日,随着“卢沟桥事变”的一声枪响,中国全民族抗战爆发。由于国民党正面战场的失利,日寇的铁蹄很快踏入华北平原,山东、河北等地相继沦陷。当时外公还不到20岁,但思想进步的他不愿做亡国奴,立即投入我党领导的对敌斗争,并很快成为地方上的骨干。

爷爷没有外公这样从小接受革命启蒙教育的经历。家乡被日寇占领后,爷爷为求生计,在县城帮人卖馒头,亲眼目睹了日军在沦陷区烧杀抢掠的恶行。十六七岁的他怀着一腔愤懑,决定参加抗日,后来还与外公成了战友。

奶奶的经历则颇有些传奇。她的大哥二哥,也就是我的舅爷爷,都是我党的地下工作者,奶奶从小就爱听他们讲革命故事。全面抗战爆发后,才十一二岁的奶奶就开始帮抗日队伍送信送情报。家里认为她太小,又是女孩子,怕有危险,不让她出门,她索性从家里偷跑了出来,自己去找抗日队伍。我太奶奶急得不行,派家里人好不容易找到她,可她坚决不回家,就这样,随部队一路走南闯北,并在战斗中与爷爷相识,最终结为革命伉俪。

而外婆的故事最令人唏嘘。外婆的父亲去世得早,母亲与她相依为命。家乡沦陷后,出于对我党领导的抗日武装的支持和同情,外婆家成了“堡垒户”(即未正式参加抗日,但愿意为八路军等抗日武装提供庇护和便利的人家)。一次,在收留了一名八路军伤员后,由于汉奸的出卖,日本鬼子上门将外婆的母亲抓走,在据点里拷问凌辱多日,她不堪受辱,被放回家后抱着外婆哭了三天,最终投井自尽。才12岁的外婆成了孤儿,她也因此毅然投身抗战,14岁就当上了家乡妇救会的会长,后也与外公、爷爷、奶奶成为战友。

或受革命思想的影响,或怀着最朴素的国仇家恨,4位老人最终殊途同归,投身到了这场中华民族救亡图存的伟大反侵略战争中去,书写下自己人生中最光辉的篇章。

二

如今,我们只能通过影视作品、书籍去了解抗战。 那么,真实的抗战,是怎样的呢?

四个字:艰苦卓绝。

记得我小时候,爷爷曾经给我讲过一件事。那是1942年日寇发动“五一大扫荡”之后,日军明显加强了对抗日根据地的压迫。一次,爷爷和两位老乡外出办事,回村时,发现必经之路上多了一个日军的临时路卡,三四个日本兵和几名伪军端着枪,盘查过往行人。见爷爷三人走近,一名日军手持“三八大盖”迎上前来,气势汹汹地用日语叽里咕噜讲了一通。爷爷他们听不懂日语,面面相觑,那名日军见状,明显不耐烦起来,端起枪用刺刀指了指他们的衣服,继续用日语大声说话。爷爷反应很快,立马让老乡脱掉上衣。爷爷说,鬼子这是要检查他们的身上有没有枪伤、刀伤或者背枪的痕迹。其中一位村民因为穿的是盘扣的短褂,一时间解不开扣子,日军二话不说,举起枪托就砸了过来,并将刺刀抵在了他的胸前。这位村民情急之下,索性一下子将衣服扣子全部扯开,日军检查之后,才让他们通过。爷爷回忆起这段经历,恨恨地说,要是再慢一点,那刺刀就捅过来了。日寇的奸诈、残暴,由此可见一斑。

除了要应付凶残狡猾的敌人,物资的匮乏、装备的落后,也是抗战面临的巨大困难之一。为此,抗日军民想尽办法筹集物资,并为此付出了巨大的牺牲。爷爷曾回忆,当时他们村里有一位村民,善于制造火铳。火铳是从枪口装填黑火药,然后装入铁砂,最后点燃火绳才能击发,装填慢、射程近,但已是当时敌后抗日武装难得的火器。就是这样的火铳,也要关起门来偷偷制造,一旦被敌人发现,后果不堪设想。一天夜里,他在制造火铳时不慎走火,将帮忙的一位村民打成重伤,肠子都流出来了。由于缺医少药,又怕被鬼子发现,受伤村民无法得到有效医治,最终伤重不治。但在去世前,他特意叮嘱家人,千万不要追究制造火铳的村民的责任,因为这都是为了抗日。

正是在这样极端困难的形势下,我们的抗日军民充分发挥聪明才智,因地制宜,就地取材,巧妙地与敌人周旋,沉重打击了日寇。我小时候很喜欢看《地道战》《地雷战》《平原游击队》《小兵张嘎》等老电影,并且很好奇:真有电影里那种“头发丝雷”“石头雷”吗?地道真能挖成那样吗?李向阳、罗金保真的那么神吗?爷爷奶奶就会告诉我,是真的,还有瓦罐雷、水缸雷……什么样的地雷,咱们都能造出来;那种“防水防火防毒又能藏人藏粮”的地道,奶奶家就有,一条地道就有好几华里长,出口就在奶奶家的灶台下;像李向阳、罗金保这样的抗日“大神”,更是遍布于敌后,神出鬼没,是根据地军民心中的英雄。

这些故事,这些讲述,这些记忆,始终伴随着我的成长,也让我对这段厚重的历史,有着更为生动、鲜明的理解。

(下转2版)

(上接1版)

三

抗战胜利后,4位老人继续参加了解放战争,并随部队一路南下。新中国成立后,他们根据组织安排,留在了浙江工作。

他们在离休前,均担任一定的领导职务,但从未给自己、家人、熟人谋任何私利。记得父母跟我说过,爷爷奶奶作为外公的同乡、老战友、老部下,本有机会随外公留在杭州工作。但当组织上希望爷爷奶奶去衢州,为当时的大型国企衢州化工厂(现巨化集团)建设出力时,他们二话不说就放弃了在杭更好的环境和待遇,到衢州白手起家,一砖一瓦地参与建设,而外公也从未替他们的工作调动说过一句话。我父亲14岁就参军入伍,在野战部队锻炼,退伍后,从一线工人做起,边工作边自学法律,最终成为省法院一名高级法官;我母亲16岁插队农村,回家后也是靠自学,成为一名优秀的财务人员,没有从各自父母身上沾到一点所谓的“光”。

我是家中的长孙、长外孙,四位老人非常疼爱我,但却从不溺爱。他们用自己的言传身教,让我从小树立起正确的三观。当我大学毕业,成为浙江法治报(原浙江法制报)的一名政法记者时,爷爷非常高兴(当时外公外婆和奶奶均已去世),从此,一份《浙江法制报》就成了他每日必读的报纸。我刚工作时,去衢州出差,都要到爷爷家看望,他每次都会慈祥地询问我工作情况,和我聊国家最新的法规政策,鼓励我踏实学习、认真工作。

是什么促使他们一辈子严于律己、坚持原则?恐怕还是要从抗战中去寻找答案。

舅舅曾经给我讲过外婆的一件轶事:那是抗战胜利前夕,一次,外婆领导的抗日队伍俘虏了一名在当地臭名昭著的汉奸。由于此人作恶多端,大伙对他恨之入骨,不少队员建议将此人以残酷的手段就地处决,但外婆坚决不同意。她说,要说对汉奸的痛恨,我最有发言权(外婆的母亲就因汉奸出卖而受辱过世),但我们是党领导的队伍,绝不能用私刑、泄私愤,否则我们与鬼子汉奸有什么区别?在外婆的坚持下,最终这名汉奸被根据地召开公审大会,判处极刑。

我想,正是在抗战中经历的血与火,锤铸了他们的品格,磨炼了他们的意志,让他们坚定树立起听党话、跟党走、讲规矩、守纪律的坚强党性,并由此走向一个又一个胜利。

如今,4位老人早已作古,我再也无法得知,在1945年9月3日那天,他们的表现是怎样的。是开怀大笑,还是喜极而泣?是欢庆胜利,还是悼念战友?不过,这已经不重要了。我所确定的是,如今的盛世中国,正如他们所愿,而他们留下的抗战精神,早已成为我们家的家风,代代流传。