-->

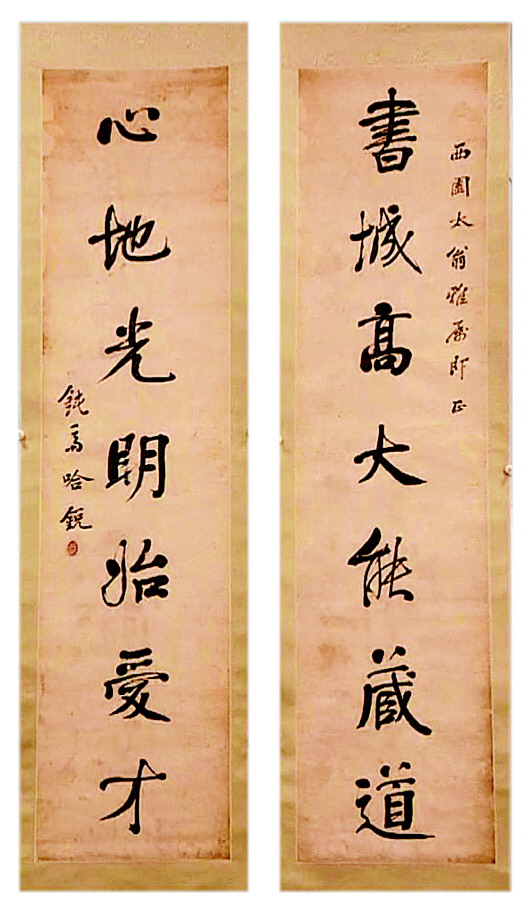

□ 王鹏 晚清到民国,秦州大地风起云涌,许多地方文化名人以其超绝的才情和敢为人先的开拓精神,在天水历史上书写了浓墨重彩的篇章。其中,回族翰林哈锐可谓是开风气之先的教育家和实业家。天水市博物馆馆藏有一副哈锐的行书对联,透过这件书法作品,我们既可以领略到这位回族翰林卓尔不群的书法艺术,也可以看出他读书报国、惜才爱才的胸襟与品格。 天水市博物馆馆藏的哈锐行书对联,画心纵高154厘米,横宽36厘米,所书内容为:“书城高大能藏道;心地光明始爱才。”该对联初看似平实,但细细品味,就能发现字里行间蕴含的不凡气韵。整副对联法度严谨,笔法苍劲沉着,字体端庄秀丽、清新恬静、柔中寓刚,彰显着沉雄拙厚、质朴凝练的气度。 书法是一个人人格与修养的体现,欲了解哈锐的书风,还得从他辉煌耀眼的人生经历说起。 哈锐,字蜕庵,回族,甘肃天水人,清光绪年间进士,出生于古秦州的一个中医世家。从现存哈锐33岁时的照片可以看出,彼时的他已经以进士身份被选为翰林院庶吉士。庶吉士是专门为皇帝起草诏书、讲解典籍的内阁要职,而担任此职的大都是名列前茅的进士。在我国回族文化史上,哈锐是唯一获此职位的人。 今天的天水西关有一条狭窄的巷道,名叫“澄源巷”,晚清至民国时期,这里是天水有名的副食品市场。公元1862年,也就是清朝同治元年,哈锐出生在澄源巷的一座老宅里,老宅中那厚重且又精巧的木楼,是他为官期间所修建。整座宅院花影扶疏,绿意盎然,颇有南方园林的意趣。辞官回到秦州后,哈锐一直生活在这个幽静古朴的院子里。 哈维璋是哈锐的曾孙,从记事起,他就生活在曾祖留下的老宅里。虽说哈维璋并没有见过自己的曾祖父,但他一生都生活在曾祖父营造的德光善业之中。退休以后,整理曾祖父生前的诗文,成为哈维璋基本的生活内容。 “书城高大能藏道;心地光明始爱才。”也许就是在这个书斋里,哈翰林写下了这隽永深沉的诗词联句。 哈锐故居主楼的窗棂图案为冰梅图,窗棂借鉴冰面炸裂产生的自然纹理,经过艺术提炼加工而成。窗棂图案上疏下密、简洁雅致、自由随意,一片片梅花落在一方方冰裂纹上,有一种回归自然的疏朗感。透过这一扇窗户,可以看出哈锐高洁的志趣和不凡的修养。 天资聪慧的哈锐,8岁入塾读书,14岁中秀才,19岁进入陇上名儒任士言主讲的陇南书院,20岁乡试中举人,31岁时中光绪壬辰年进士。哈锐自幼酷爱书法,少年时期便研习颜柳书体,后来参加科举考试,开始致力于馆阁体,而正是他凝重方正、朴厚严正的馆阁体书法,敲开了晚清翰林院的大门。 哈锐的馆阁体书法得益于其深厚的颜柳功底,其笔法苍劲沉着,用墨润枯适度,点画扎实稳健,端庄严谨,显示出一种沉雄拙厚的气韵。光绪壬辰科会试时,会试总裁翁同龢对哈锐所书馆阁体的答卷赞不绝口。 1894年,33岁的哈锐以翰林院庶吉士的身份步入仕途,在京为官12年后,哈锐由庶吉士改官刑部四川司主事,即将任职前,他恳请恩师翁同龢给自己写一幅字作为留念。当时,翁同龢说:“你我同书馆阁,你的字写的比我好。”哈锐说:“我哪有先生笔力超群,气韵绝伦。”从这些史料记载中,可以看出哈锐书法根基之深。 哈锐不仅书法超群,诗词文章也名噪京华,只可惜遗留下来的作品却屈指可数。时至今日,我们只有通过仅存的短章残篇,遥想这位翰林的风采。 天水市博物馆馆藏的哈锐行书对联充满了书卷气,作品所书“书城高大能藏道;心地光明始爱才”,是选自清代著名书法家何绍基的集字联。集字联是指从书法家的作品中找出需要的字,重新排列在一起,形成新的对联作品。这种形式的对联,既保留了原书法家的风格特点,又通过重新组合形成了新的艺术效果。哈锐采用何绍基的行书体,书写了此联。其含蓄内敛的笔意,传递出超越时代的生命智慧,从其恬静淡然的书风来看,这副联书应该是哈锐晚年的手笔。 回族翰林哈锐的一生充满了传奇色彩,他的生活几乎涵盖了中国近现代历史中最激烈动荡的岁月。民国元年,也就是1912年,哈锐辞官回到了秦州,这一年,51岁的哈锐,面对动荡的时局,开始在家乡创办实业。创立了对天水近代工业产生重要影响的“炳兴火柴”,从而在天水开创了甘肃近代民营工业的先河。 公元1932年,哈锐在天水澄源巷的老宅去世,终年71岁。 时至今日,哈翰林在家乡兴办实业、发展教育的事,还为天水人所传颂。近年来,这位回族翰林,亦成为天水地方史研究的热点。而哈锐的诗词、文章、书法,为越来越多的人所知晓,让今人对这位回族翰林有了全新的认识,应该说,这是天水文化的幸事。