海宁田间“CT机”2小时看透4万多株作物

日期:09-09

■记者 董维刚 章添 通讯员 王语嫣

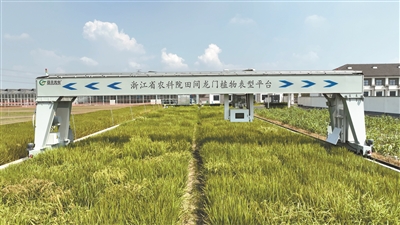

本报讯 近日,在位于海宁的浙江省农业科学院杨渡科研创新基地北区,一架田间龙门植物表型平台正在翠绿的试验田上缓缓移动,通过自动定位来扫描田里的每一株水稻。据悉,为解码生命奥秘、辅助生物育种,省农科院积极推行现代生物智能育种新技术,在省内率先启用了田间作物表型平台,轻松实现对大田水稻和高粱表型的全自动、无损、高通量精准采集。

这片试验田里有300多个水稻品种,每个品种长势各不相同,而且这片稻田还分为水区和旱区。面对如此复杂的检测对象,这架高大的龙门“CT机”,却能在短时内完成田间所有作物单株数据的采集。“我们每隔3天扫描一次,每次只需要两个小时,就能完成对全部区域的扫描。”科研人员陈韵宇说,两个小时,不仅要采集好2万多株水稻的数据,还要采集好2万多株高粱的数据。

今年5月,田间龙门植物表型平台正式在海宁基地投入运行。自此,每一粒种子从播下、出土,到现在开始扬花抽穗,一直在科研人员的全程跟踪监测中。这架龙门“CT机”就像“大田侦察兵”,上面装载了很多传感器,既有观测我们肉眼能看见图像的可见光探头,也隐藏着一些可观测我们肉眼无法看见图像的特殊镜头。

“可见光探头,可以捕捉植物的株高、叶片颜色等比较直观的表形特征;红外探头,可以监测植物叶片温度;高光谱探头,可以监测植物的营养情况、叶片含水量等;激光雷达监测探头,可以得到植物的三维立体构型。”该平台负责人楼巧君津津乐道,“这些探头,大大提高了我们的观测能力。”

该平台总投资1700多万元,汇集了国内外先进技术,是首个加入中国植物表型组学联盟(CPPN)的省级农科院表型平台。其核心由田间龙门表型平台和室内表型平台组成,实现从地上到地下、从大田到可控环境,精准捕捉作物的生长奥秘。

值得称道的是,平台的高精度探头还可跨轨移动,不仅可以在稻田上作业,还可以在旁边的高粱地里作业。它能根据不同作物的生长特征,灵活设置扫描高度,在合适的位置采集准确数据,不用像过去一样在每块田里都要单独安装一套探头。

接下来,该平台将一直扫描至试验田这茬作物收获,并完整记录下它们的生长发育情况,为育种研究提供重要的数据支撑。“它的应用,可以说是农业领域新质生产力和人工智能应用方面的一个典型案例,为培育更高产、更优质、更抗病的农作物品种,提供了一个精确的导航图。”楼巧君说。

田间“CT机”在采集农作物数据。